数々の革新的技術を採用した今までにないダイナミックヘッドホンですが使う人を選ぶ製品です

外観や質感、装着感など

最初にDX6000を手に取った時、まずその軽さにちょっとびっくりしました。ハウジング自体はアルミマグネシウム合金切削加工で剛性感高くしっかりしたものです。やや側圧はありますが、装着感は良好で頭頂部が押し付けられる感覚もなく、快適に付け続けることができます。

付属品

4pin XLRの3mのOFCバランスケーブルとセミハードケースが付属します。6.3mmや3.5mmのヘッドホンケーブルは付属しないので注意が必要です。

技術的な特徴

詳しいことはfinalのDX6000のページをご覧頂ければ、と思いますが、大きな特徴が5つあります。

1.フリーエア構造

今までのヘッドホンは振動板(ドライバー)を挟んで前と後ろは板で区切られた状態が普通で、ドライバーの前と後ろを自由に空気が出入りできる構造にはなっていませんでした。これはダイナミックドライバーのヘッドホンでも平面駆動型のヘッドホンでも同じです。DX6000ではドライバーの前後を空気が出入りできるようにしたことで、密閉感の少ない開放的な音場を実現しています(finalでは超開放と呼んでいます)。

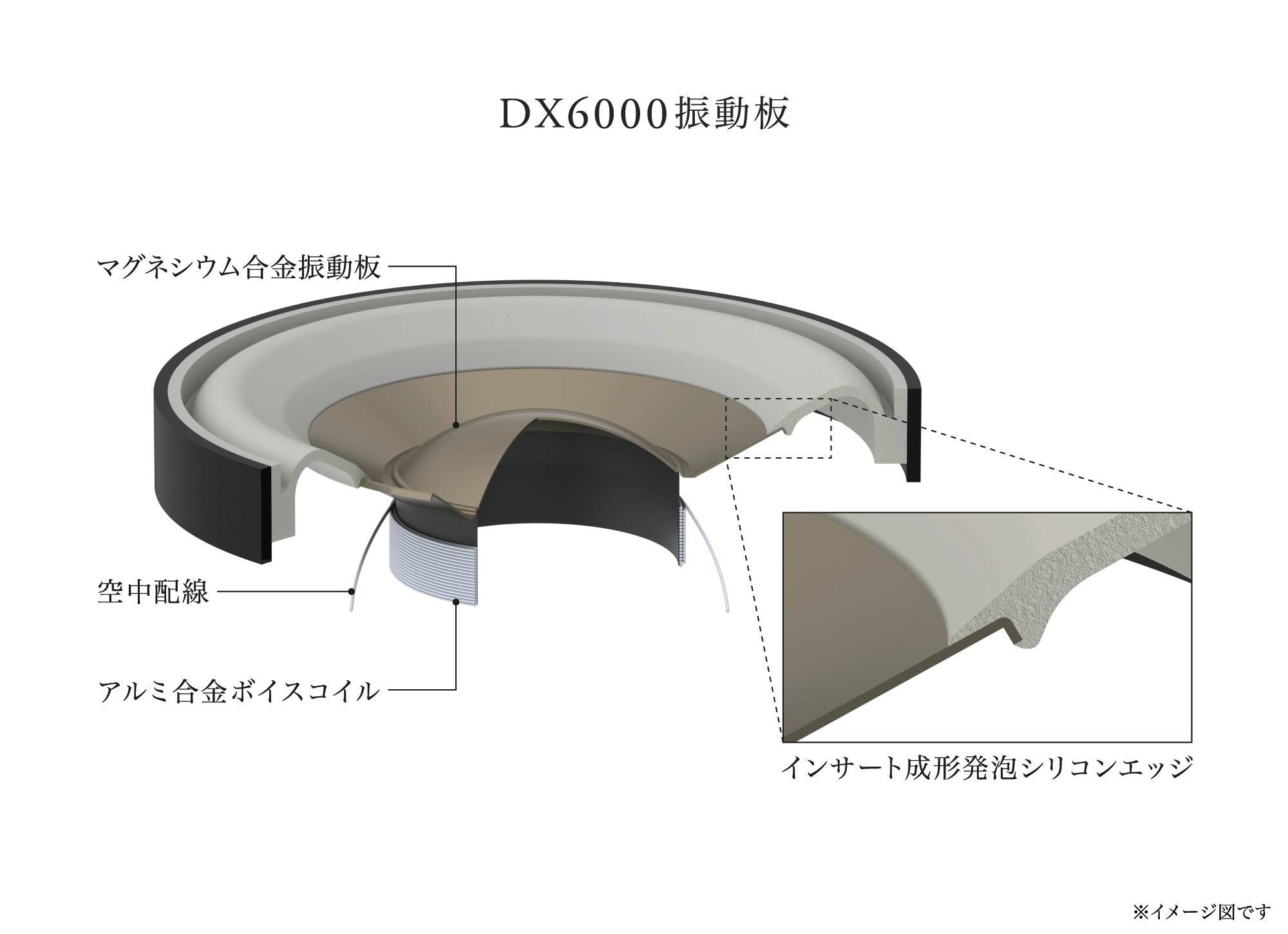

2.発泡シリコンエッジを採用したマグネシウム合金振動板

振動板にマグネシウム合金を採用し、高い剛性と内部損失を実現しています。剛性は字の通り振動版の硬さですが、内部損失というのは振動版そのものが余計な音を出さないということです。アルミがよく振動板に使われますが、アルミそのものが響いて金属的な音を出すことで、高域に余計な音が乗ることがあります(これが良い方向に作用すると高域がキラキラした感じになる)。マグネシウム合金は音の収束が早く、余計な金属音を出さない特徴があります。ただ、加工が非常に難しく、マグネシウムを振動板に採用したヘッドホンは多くはありません(有名なところではSONYのMDR-Z1R)。

この加工が難しいマグネシウム合金振動板を柔らかい発泡シリコンで接着剤を使用せず、金型内部にマグネシウム合金振動板を固定した状態で発泡シリコン素材を流し込んで一体成形する方法で作られています。

振動板以上に振動板を固定するエッジが重要で、ここに柔らかい材料を使うことが大事なのですが、ただ薄くて柔らかいものを使用するとせっかくの硬い振動板が前後の正しいピストン運動をせず、斜めに不規則な振動をして音がめちゃくちゃになってしまいます。ここに空気を含んだ軽くて柔らかい中にもある程度の厚みもありそれなりのしなやかな硬さを持った材料(ここではシリコン)を使ったことが大きな特徴で、このシリコンフォームエッジの開発に6年を要したと言います。このシリコンフォームエッジを接着剤を使わずに一体成型したというところもミソで、接着剤を使ってマグネシウム合金振動板とひっつけると、どうしても接着剤の塗りムラや塗布量の微妙な違いが振動板の動きに影響して音にも悪影響を及ぼします。一体成型することでその問題を根本から解決している凄い技術だと思います。

3.空中配線のボイスコイル引き出し線

一般的なヘッドホンではボイスコイルからの引き出し線はエッジに接着剤で固定されており、これはエッジが一番可動が少ない部分であり引き出し線の断線を防ぐには好都合なのですが、接着剤を使うことでエッジの動きに偏りを生じさせ、振動板の動きにも悪影響を与えることになります。DX6000ではボイスコイルからの引き出し線をエッジに接着剤で固定せず、自由にブラブラさせることで振動板への影響を最小限にしています。断線の懸念については既存品ではなく断線しにくいアルミ合金線材を新たに開発し使用しています。

断線しにくいアルミ合金線材を新たに開発し、とありますが、この製品のために作られた特注品の線材で、これだけでも技術的価値は高いものがあります。

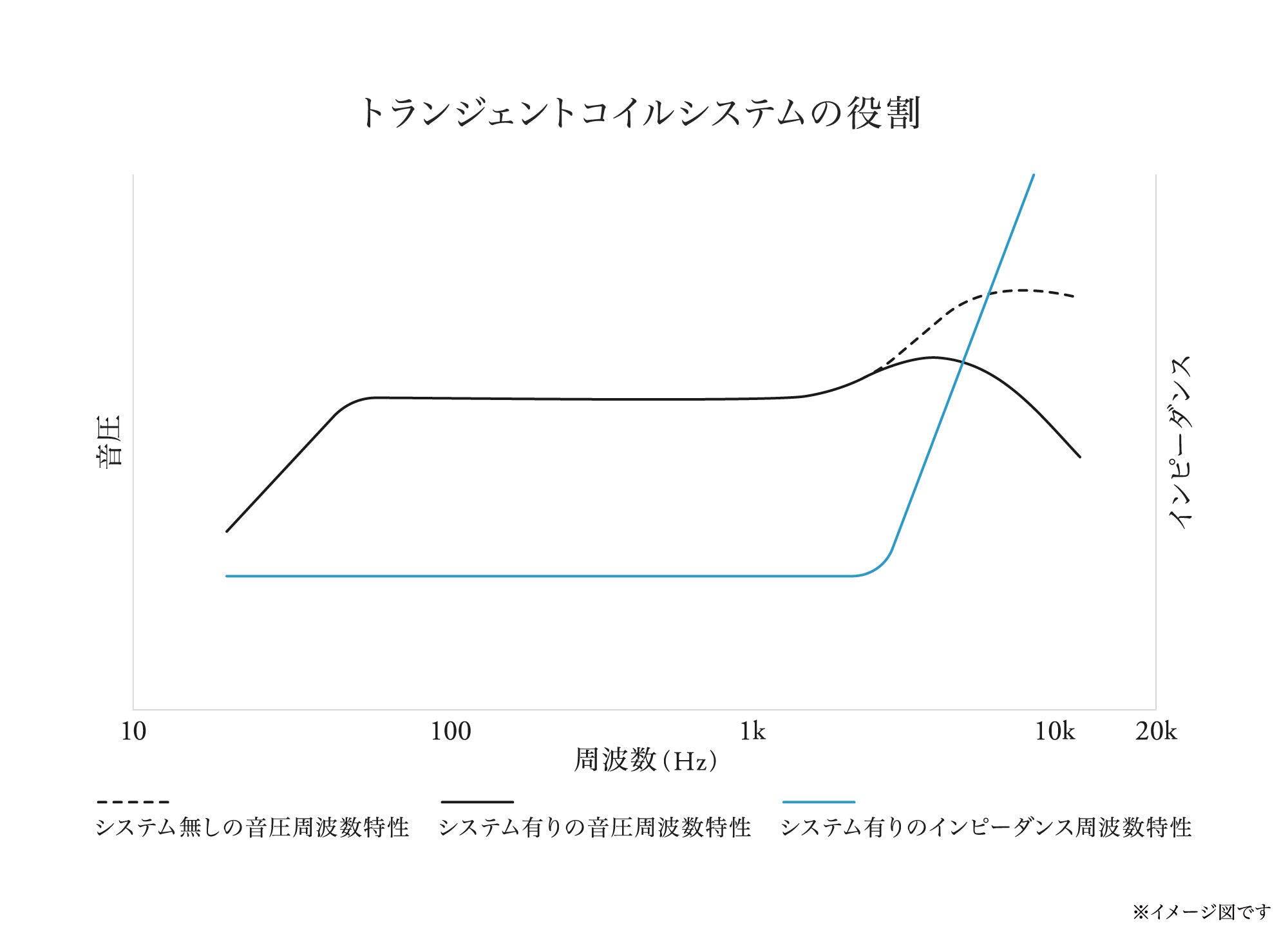

4.入力信号への正確なレスポンスを実現するトランジェントコイルシステム

一般的にヘッドホンやイヤホンではドライバー前面のイヤーパッドを密閉性の高いものにして空気が外へ逃げ出さないようにすることで、特に低い周波数の振動版の動きをロスなく鼓膜へ届けることで低域を確保しています(これを専門用語で弾性制御と言います)。

フリーエア構造でドライバー前後の通気を良くすると開放感は得られますが、音がどんどん外へ抜けてしまい、弾性制御が効かず低域がないスカスカな音になってしまいます。これを解決するためには弾性制御に頼らず振動板そのものをしっかり前後に動かしてしっかりしたボリュームのある低域を再生させてあげる必要があります。そのための柔らかいシリコンフォームエッジなのですが、一つ問題があって振動板が動きすぎるということです。低域がよく動くということは同じくらい高域もよく動くということで、そのままでは高域がうるさい耳障りな音になってしまいます。一般的なヘッドホンではここは色々工夫されていて、一番簡易な方法はドライバーの前に音響フィルターを設置して物理的に高い音を聞こえにくくする(障子で遮られているほうが高い音は聞こえにくいイメージです)、コイルの巻き線を増やして振動板の重量を増やして早い動きを抑え、また電気的にも高い周波数の信号を流しにくくして高域を落とす(専門的にはコイルのインダクタンスを増やす)という方法が取られます。

しかしドライバーの前に物理的な音響フィルターを置いたのではフリーエア構造が台無しになってしまいますし、音の曇りの原因にもなります。ボイスコイルの巻線数を多く振動板を重くした状態で柔らかいシリコンフォームエッジを使うと振動板の正確な動きも出来なくなります。

このあたりの話は分野は違いますが、自動車の足回りとよく似ています。よく軽量鍛造のアルミホイールを使いますが、足回りを軽くすることでタイヤの動きを良くして道路の凹凸からのサスペンションの追従性を良くしているのですが、この話と振動版の話はよく似ていると思います。

この問題を解決するために導入されたのがトランジェントコイルシステムで、名前を聞くと大層な感じですが、要は振動板にコイルをたくさん巻かずに振動しない所にコイルを入れたらいいんじゃないか、というもので今までにありそうでなかった発想です。電気的な交流を邪魔する力(インダクタンス)はコイルの巻き数で決まりますので、できるだけ振動板のボイスコイルの巻き数は少なく振動系は軽くして、必要なコイルの巻き数はボイスコイル以外の場所で確保することで理想的な高域特性を実現できました。

5.アルミマグネシウム合金の切削筐体

せっかくここまで振動板やエッジ、空中配線やトランジェントコイルシステムにこだわっても、ドライバーを支える筐体がヤワだと筐体そのものが振動したり変形して正確な音を出すことが難しくなります。筐体(ハウジング)はアルミマグネシウム合金の塊から削り出しで作られており、非常に軽量かつ剛性が高いものとなっています。

ここも自動車でいうところの車体剛性に通ずるものがあります。

音質

音質について、空間に音を響かせるようなやや独特な音の出し方をします。傾向としては低音をしっかり鳴らして包み込むような柔らかめのウォームな感じの刺激感がない滑らかな感じの出音です。低域だけでなく、中域〜高域まできちんと過不足なく鳴らしており、ヘッドホンのドライバーの前後を区切らないようにしたフリーエア構造で閉塞感のない自然な音場を実現できています。

特に超低域〜低域の表現が秀逸で、ただ低音が出ているのではなく、どういう種類の低音がどの場所から出てきているのか分かるくらいの階調を感じられる質の高い低域で、スピーカーでなく、ヘッドホンでこの表現は他の製品ではなかなか見かけないものです。

一聴すると刺激が少ない柔らかな音なので分解能は高くないように聴こえますが、静かな部屋で聴いてみると細かい音まで潰れずに在るべき位置に存在して鳴っており、まるでスタジオや小ホールで聴いているかのような感覚にさせてくれます。

音の聴こえ方が他のヘッドホンと異なっていて、聴き慣れたアルバムもまた新鮮な感じで聴くことができています。従来のダイナミック型ヘッドホンや平面駆動型ヘッドホンにもないような音でダイナミックヘッドホンもまだまだ進化の余地があることを感じさせてくれました。

注意点

以上の感想は静かな部屋で据え置きアンプを使用して聴いた感想で、残念ながら店頭や会場などの騒々しい環境ではこのヘッドホンの良さは正直分からないかな、と思います。このヘッドホンの感想で音場が極端に狭く、音の分解能も低く、また篭っていてとても値段相応の音とは思えないという意見を見かけますが、試聴環境が良くないか、アンプとの相性が良くないか、きちんと駆動出来ていないか、そもそも音源そのものが良くない(良い録音やマスタリングでない)かのいずれかだと思われます。良録音の音源できちんと駆動できているこのヘッドホンの音の分解能はかなり高いものがあり、音場表現も広大とまでは言いませんが、音源の持つ音場感はナチュラルに表現できていると思います。従来のヘッドホンの鳴り方とはかなり異なっており、高域のキレや抜け感は確かに他のヘッドホンよりは大人し目なので、このヘッドホンは合う合わないの個人差が確かにあるかと思われます。

finalの商品ページでは据え置きの駆動力のあるアンプが推奨されていますが、ある程度の駆動力があればポータブルアンプでも楽しめないことはないです。アンプとの相性は駆動力だけの問題ではないみたいで、実際に真空管アンプも含めた色々なアンプで聴いてみることが大事なようです(バランス出力のアンプではなくシングル出力の真空管アンプの方がしっくり来ることもあります)。

イヤーパッドについて

消耗品であるイヤーパッドは音質への影響を最小限とするため特殊なネジでドライバーユニットに固定しているとのことで、ユーザーでのイヤーパッド交換が保証対象外となっています。交換は修理扱いでヘッドホンごとメーカーに送る必要があるのは正直大きなデメリットと言わざるを得ないです。

まとめ

以上から、DX6000は万人受けするヘッドホンではなく、すでにしっかりしたアンプを複数持っていて、今までのヘッドホンと違った聞こえ方をするヘッドホンを求めるような、かなり玄人向けのヘッドホンであると言えます。きちんとした上流には素直に反応し、音の表現も今までになかったような大きなポテンシャルを持ったヘッドホンだと思いますので、出来るだけ静かな環境で良録音の音源と優れた据え置きのDACやアンプでの試聴をおすすめします。