ネットワークオーディオについて

Roonが登場する前、ネットワーク・ハードディスク(NAS)に保存してある楽曲の再生(ネットワークオーディオ)にはDLNAという規格があり、それでネットワークオーディオを楽しむことは出来ました。

ただDLNAはオーディオ用の規格ではなく、DLNA再生機器側に様々なファイルのデコード能力が必要で、DLNAは音楽以外の映像等も扱っていることが関係しており、基本的には映像や音のファイルのデコードや再生は再生機器の責任となっています。

DLNAは以前はDMRでの再生しかできませんでしたが、DMR方式は再生のコントロールをプレイヤー側が制御するため、プレイヤーソフトの動作環境によってはギャップレス再生がうまくいかないことがあり、再生コントロールをネットワークプレイヤーやネットワークブリッジ側で行うOpenHome方式が登場してギャップレス再生も問題なく行えるようになりました(OpenHomeに対応したネットワーク再生機器が必要です)。

ただOpenHomeにしろDMRにしろDLNAはあくまでPCやNASにあるファイルの再生を目的にしたもので、最近のTIDALやQobuz等のサブスクリプションのストリーミング再生は関係していないので、それらのストリーミング再生機能はネットワーク再生機器側の機能に依存していました。

また、DLNAの再生ソフトウェア(コントロールアプリ)もデータベースとしての機能は必要最小限のものが多く、作曲者や演奏者の情報、作曲者や演奏者に関連するアルバムを見たい等の情報検索は出来ないか出来ても限定的で、ストリーミング再生機能もなく、TIDALやQobuz等を聴きたい時は別にストリーミング再生アプリを起動する必要がありました。

Roonとは

2015年にリリースされたRoonもネットワークを利用した音楽再生ソフトですが、DLNAと違うのは最初から音楽再生専用に作られていることです。また、AudirvānaやJriver Media Center等のPC用の音楽再生ソフトとも違うのはPC再生に限らないというところです。

Roonの何が凄いのか?

Roonはネットワーク対応の音楽再生ソフトですが、実はWindowsやMac等のPC単独でも使えます(音質を考えるなら最低PCにUSBで繋げるUSB DAC等の機器があった方が良いです)。PCのHDDやSSDに入っている音楽データを再生してPC内臓のスピーカーやヘッドホン端子、あるいはUSBに繋げたUSB DACで再生するのが一番簡単な使い方です。

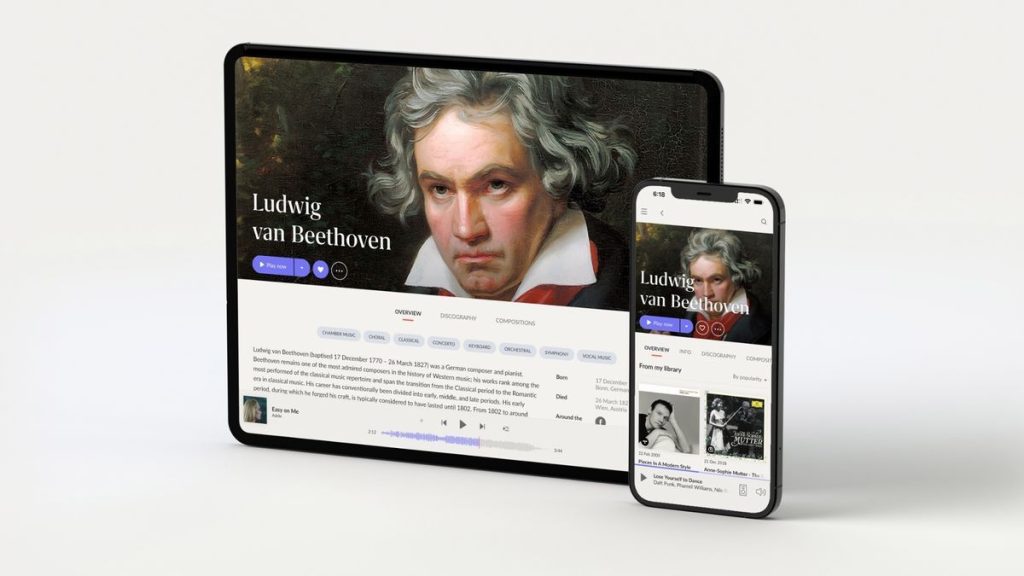

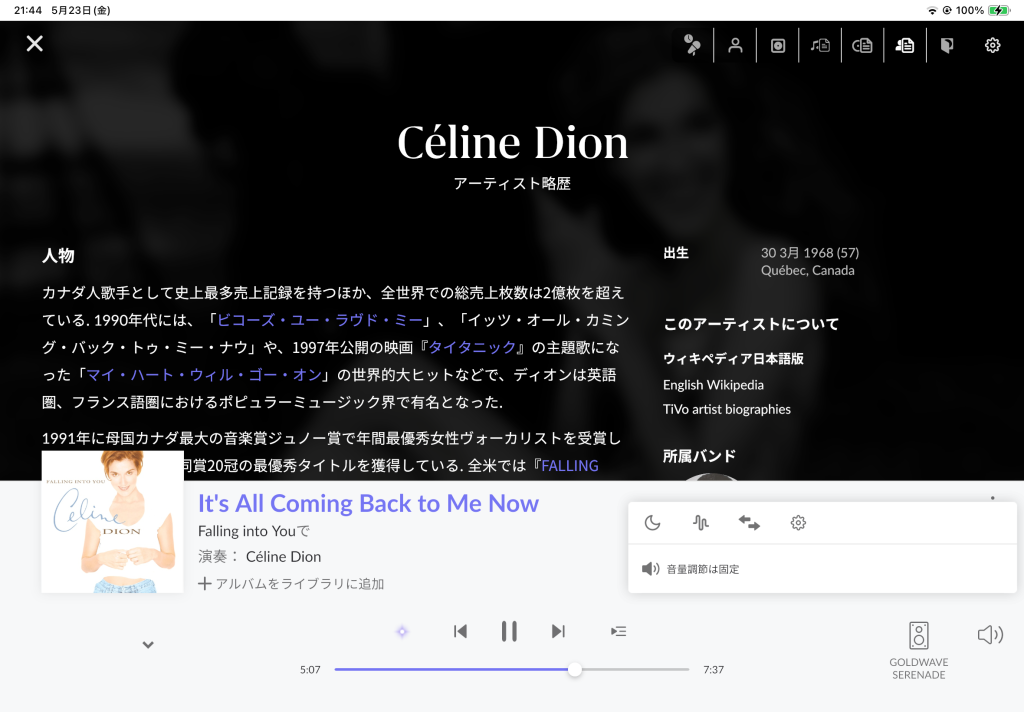

音楽再生するだけなら他のソフトウェアとかわりはないことになりますが、Roonはただ音楽を再生するだけでなく、インターネットを介したデータベースが非常に充実しており、これは実際使ってみないと分かりにくいのですが、歌手や演奏家の情報やリリースしているアルバムなどが見やすく、また検索しやすくなっています。

加えてTIDALやQobuzとも連携が可能で、TIDALやQobuz内の楽曲もライブラリー追加可能で(曲データがコピーされるのではなく、あくまでアルバム一覧に他のHDDやSSDにある楽曲のように表示される)、TIDALやQobuzの膨大な楽曲もまるで最初から自分のローカルHDDやSSDに存在するように扱えます。この使い勝手の良さは他の音楽再生ソフトにはないものです。単なるプレイヤーソフトではなく、音楽再生機能を持った音楽データベースとも言えるもので、統合音楽再生ソフトとも言われたりします。

Roonの料金

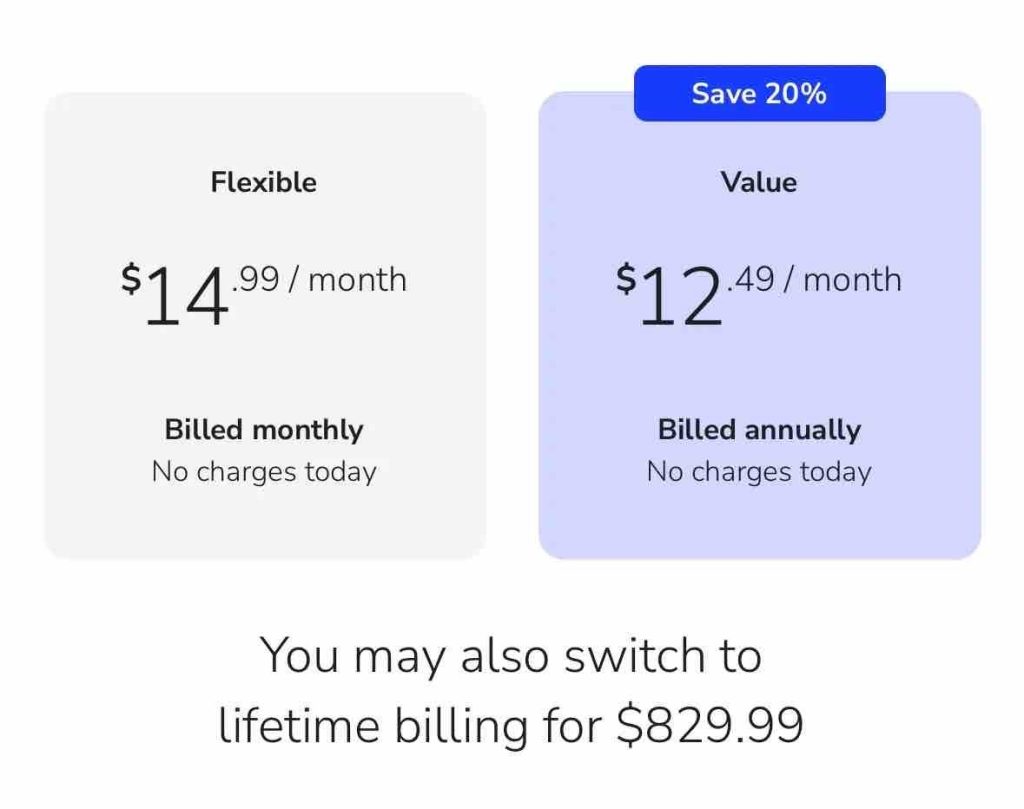

roonのソフトウェア料金は月額料金と年額料金と生涯料金(一度支払えば以後は支払い不要の買い切り料金)とあります。

月額は14.99$、年額は149.88$、買い切り料金は829.99$です。

アカウント登録時14日間無料で使用できます。生涯料金は14日間の無料体験後に選べるようになります。

年額料金は月額料金換算で20%引きになっていますが、5年半以上使用する場合は生涯料金の方がお得な計算となります。

最近為替が円安になってきていることや、過去roonの利用料金は値上げされていますので、今後も物価高で値上げの可能性が高いと考えられ、継続して使う可能性が高いなら14日間の無料期間後は生涯料金で購入した方が結局お得です(Roonが将来サービス終了すれば話は別ですが)

Roonの構成

Roonは大きく3つに構成されます。

- Roon Core

- Roon Output(Roon Ready対応機器)

- Roon Control

Roon Coreというのは楽曲データを保管するサーバーの役割をするソフトウェアです。PCやNAS、Roon専用サーバー等にインストールして使います。Roon OutputというのはRoon Coreからネットワークを介して音楽データを受け取って再生する機器です。以前はRoon bridgeと言われていました。ネットワークプレイヤーや、ネットワークからデータをUSBに変換(ネットワーク・ブリッジ)してUSB DACへ出力する機器を指します。Roon ControlというのはRoonを操作するアプリで、PCやiPad、Android端末にインストールされた操作アプリのことです。

Roonの最も簡単な使い方

Roonは他のPCでの音楽プレイヤーソフトのようにPC単独での音楽再生も可能です。最初はPC単独で使ってみてそれからネットワークを介しての再生に移行する方が分かりやすいと思います。

まずはアカウントを作らないと使えませんので、下記ページからアカウントを作成します。

Roon公式サイトの「無料トライアル」をクリックして必要な情報を入力してアカウントを作成してください。

アカウントが作成出来たらRoon – ダウンロードからデスクトップ版のWindowsやMacのRoonソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

デスクトップ版のRoonはCore、Control、Outputを全て兼ねています(Windows版は特に画面が狭いノートPCだと全画面表示にする必要があります)。

最初起動すると言語が英語になっているので、 画面左下のアイコンから、言語設定で日本語を選択します。再起動と言われるので「Restart now」でRoonを再起動し、画面中央の「始める」をクリック、Connect to Roon Serverの画面で下の方の 「このPCを使用する」をクリックします。その後WebブラウザでRoonログイン画面になり、あらかじめ作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。その後「Roonからこのアプリをダウンロードしたことを確認してください」の画面で「Sign in」をクリックして、次の画面の「Roonを開きますか?」で「Roonを開く」をクリックします。

音楽ファイルがあるPCのフォルダ(ディレクトリ)の指定画面になり、最初から「音楽フォルダ」が設定されており、Windowsであれば「Music」あるいは「ミュージック」フォルダが設定されているので、それ以外の場所であれば「フォルダーを追加する」をクリックして音楽データがあるフォルダを指定します。指定が終われば終わったら「継続する」をクリックします。

次の画面で音楽ストリーミングサービスの追加画面になるので、利用している音楽サービスがあれば音楽サービスを選んでログインします(「結構です」を選んでも後でいつでも追加出来ます)。

次に出力先オーディオ機器の設定画面になりますが、PCにUSB DAC等接続していない場合は「System Output」しか選べませんし、とりあえずPC内蔵のスピーカーやヘッドホン出力端子で再生する場合は「System Output」の「有効」をクリックし(機器名の入力が求められたら適当な名前を入力して)出力先オーディオ機器を使えるようにします。

これで「こんにちは、◯◯」とRoonのトップ画面となります。

各種設定は画面左上の歯車アイコンをクリックすれば行えます。

USB DACなどのオーディオ機器を使う場合はWindowsの場合は対応したASIOのデバイスドライバーをインストールした方がDSDのデーターをDOP形式(DSDをPCMデータに見せかけてUSB DACに送る方式)ではなくネイティブでUSB DACに送れる等USB DACの持つ再生能力をフルに使えます(古いUSB DACでメーカーからデバイスドライバーを入手できない場合はWINDOWSのWASAPIドライバーを使うことになります)。なお、ASIOはRoonではオーディオ・ストリーム・インプット・アウトプットと表示されます。Macの場合はデバイスドライバーのインストールは不用です(MacはDSDはDOP形式でしかUSB DACに送れません)。

Roonの良いところとそうでないところ

Roonの良いところ

- 通信が極めて安定している

- ソフトが使いやすい

- PC以外にNASにも導入可能

- データベースが優れている

- TIDAL、Qobuzとシームレスに連携可能

- Roon ARCで外出先からスマホでリモートアクセス可能(TIDAL、Qobuzもリモートで利用可能)

- スリープタイマー機能がある

- 再生キューで過去の再生を遡って再生でき、途中でスキップしたアルバムやプレイリストを再開して再生できる

- 同じ再生デバイスが複数存在してもデバイス毎に個別に名前をつけることができる

Roonのイマイチと感じたところ

- 利用料金が高め

- 利用可能なストリーミングサービスがTIDAL、Qobuz、KKBOXに限られている

- 日本語にも対応していて使いこなしは実はそんなに難しくないのに何故か敷居を高く感じてしまう

- 自宅でのネットワークオーディオが基本で導入にPCが必要、NASでRoonを始めるにしても設定やファイル操作でPCを必要とする

Roonの利点

・通信が極めて安定している

最初私の場合はお試しでWindowsのノートPCにRoonのソフトウェアをインストールしてノートPCをRoonのサーバーにして使い始めてみましたが、無線LANで離れたRoon Ready対応オーディオ機器から再生しても全く音の途切れや再生のもたつきはありませんでした。DLNAの場合、基本的には100Mbps以上の安定した有線LANでないと安定した再生が行えないことが多いです。Roonの場合、無線LANで接続されたroonサーバーとroon ready対応機器間の再生も全くスムーズで、ギャップレス再生も含めて問題なく可能なところからもroonの持つ通信プロトコルとその能力の高さがうかがえます。これはオーディオ専用に作られたroonは様々なオーディオファイルをDACが扱いやすいデジタルデータにして再生機器側に送り届けるからと考えられます。

・ソフトが使いやすい

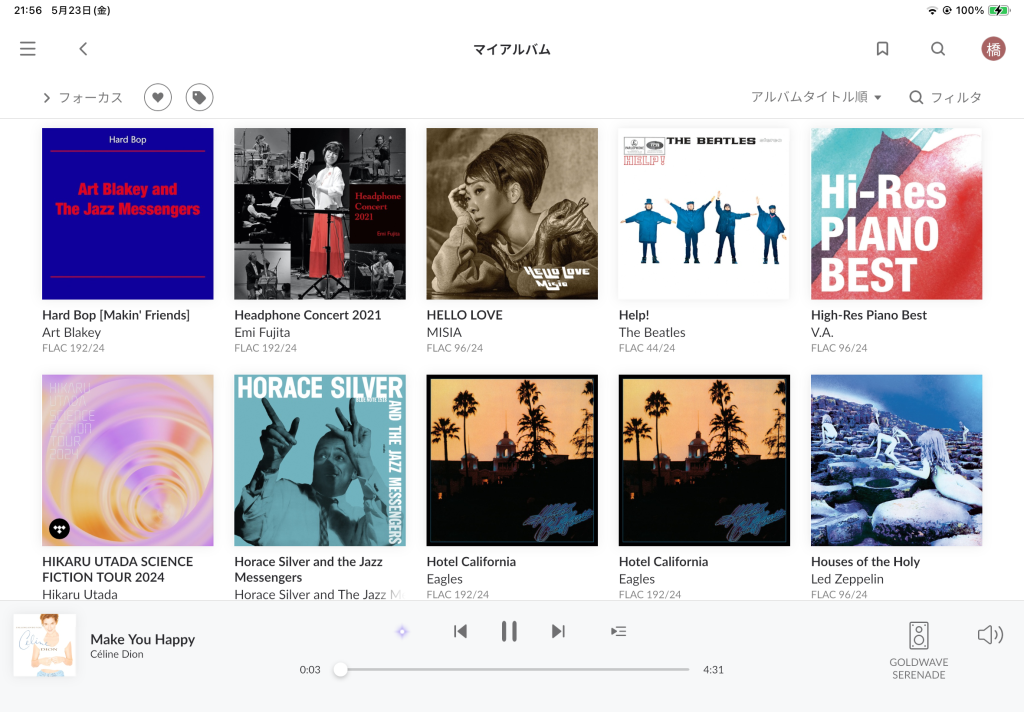

最初の導入時にアカウント作成やソフトのインストール、音楽ファイルの保存先の指定が必要ですが、PC単独で使うならネットワークの知識も要りませんし、音質について考えなければPC内臓スピーカーやPC付属のヘッドホン端子で音楽を聴くことは出来ます。操作自体は非常に直感的で、アルバム一覧やアーティスト別一覧もタイル状に画像一覧で出すことが可能で、一般的な音楽再生ソフト同様ループ再生やランダム再生も可能で、もちろんプレイリスト作成やm3uの拡張子のテキストのプレイリストからのプレイリスト作成にも対応しています。曲数が多いプレイリストでも再生までに時間がかかるということもないです(DLNA/UPnPのOpenHomeでの再生ですと、ネットワークプレイヤー側にプレイリストを全て送ってからの再生になるのでプレイリストに登録している曲数が多いと再生までに時間がかかります 2025/06/10 追記)。

普通の音楽再生ソフトではスリープタイマー機能はないものが多いのですが、スリープタイマー機能もRoonにはあります(コントロールアプリの右下のスピーカーアイコンを押すと現れる月みたいなアイコンを押すと設定できます)。再生キューの機能は他の音楽再生ソフトにもありますが、Roonの再生キューの機能は工夫されていて、再生キューで過去の再生を遡って再生でき、途中でスキップしたアルバムやプレイリストを再開して再生することができます。また再生デバイス毎に再生キューは保存されています。

RoonはPCやNAS上に保存されているローカルなアルバムもストリーミングサービスのアルバムもひとつのライブラリとして統合されており、アルバム画像の左下のアイコンでストリーミングサービスの音源かローカル音源か分かるようにはなっているものの、あまり意識せずに使えるようになっています。TIDALやQobuzであればRoonから離れてTIDALやQobuzの再生アプリケーションを起動する必要性はまずないはずです。

・PC以外にNASにも導入可能

最初のとっかかりはPC単独でも良いと思いますが、NASにRoonのソフトウェアをインストールして使う方法があります。ただしどのメーカーのNASでも動くわけではなく、使えるメーカーが決まっています。詳しくは後述します。

・Roon ARCで外出先からスマホでリモートアクセス可能(TIDAL、Qobuzもリモートで利用可能)

Roon ARCというのはスマートフォンやタブレット等にインストール可能なアプリで、自宅のルーターのポート解放が必要ですが、これにより外出先からスマートフォンやタブレットのRoon ARCアプリで自宅のNASにあるローカル音源やQobuz・TIDALの音源を外出先のスマートフォンやタブレットで再生可能になります。これは使ってみるとかなり便利です。おかげで外出先ではスマートフォンとワイヤレスイヤホンやワイヤレスヘッドホン、有線で聴きたい時もCHORD Mojo2とスマートフォンをUSBケーブルで接続して使用でき、音源を持ち出す必要性がなくなりました。スマートフォンやタブレットへのダウンロードも対応しており、あくまで自宅のNASやPCに保存されている楽曲に限りますが、あらかじめスマートフォンやタブレットにダウンロードしておけば、通信が使えなくてもオフラインで再生させることも可能です。

・同じ再生デバイスが複数存在してもデバイス毎に個別に名前をつけることができる

Roonでは再生デバイスに好きな名前を付けることができるため、全く同じ再生機器が複数あっても名前で区別が出来るようになっています。

Roonの欠点

ここまでRoonの利点を書いてきましたが、欠点もあります。

・値段が高い

月額14.99ドル(1$=143円で2,147円)で、生涯料金(買い切り価格)だと829.99ドル(1$=143円で118,920円)ですので、決して安くはない値段です。普通の音楽再生ソフトが買い切り型で1万円しないものがほとんどですので単なる音楽再生ソフトにしては高すぎると感じる方も多いと思います。実際私もそう思っていたのでRoonというものがあることは知っていましたがDLNAのOpenHome再生で困っていなかったこともあってRoonについて導入しようという気にならなかったのですが、2024年10月24日にQobuzが日本で開始され、まずお試しでQobuzを使いだし、それならとRoonもお試しで初めてみましたが、その抜群の使いやすさとギャップレス再生も含めた極めて安定した動作、QobuzやTIDALともシームレスに連携していること、非常に豊富で使いやすい音楽データベースとしての側面など、単なるPC用音楽再生ソフトに留まらない発展性を秘めたソフトウェアであることが分かり、ずっと使い続けるものであることはもう明らかでしたので、それならと思い切って生涯料金で購入しました(実際には為替手数料もかかるのでその時のドル円相場よりは若干高くなります)。

・利用可能なストリーミングサービスがTIDAL、Qobuz、KKBOXに限られている

惜しいことにストリーミングサービスがTIDAL、Qobuz、KKBOXに限られることです。KKBOXというのは台湾のアジア系に強いストリーミング音楽サービスであまり日本では馴染みがありません。TIDALは日本ではサービス開始していないので、事実上日本で使える定額ストリーミング音楽サービスはQobuz、KKBOXのみということになります。せめてSpotifyが使えると良いのですが、Spotifyはロスレス配信をしていないので、高音質も売りにしているRoonとはあまり組み合わせとしてもう一つということなのかも知れません。

・何だか敷居が高そう

敷居が高く思われる理由の一つにRoonを動かすのに専用のPCが必要と言われていたことがあります。確かにRoonはPCのリソースを割と使うと言われていますが、Roonのサンプリング変換やイコライザー機能等を使わなければ最近のPCであればそれほど高スペックのものでなくても十分動きます。とりあえずお試しで使うのであればノートPCのスペックで音飛び等もなく利用できました。あとはRoonを使うのにネットワークの知識が必要と思われている部分もありますが、これまで書いてきたようにPC単体でもインターネットが使える環境であればRoonは動作可能で、必ずしもネットワークが必要というわけでもないです。ただ、PCを持っていないとRoonを使うのは難しく、NAS上で動作させるにしても設定にPCが必要なのでやはりPCが必要ということになってしまいます。ただ、PCなしでRoonを使う方法もないことはないです。IO DATAのRoon core内蔵オーディオサーバーfidata HFAS2-X40であれば別にUSB-DACは必要ですが、後はスマートフォンかiPadのようなタブレット機器があればRoonを利用できます。ただし価格は税込み132万円と大変高価です。高価ですが作りは天板とサイドパネルに肉厚のアルミと底板に3.2mm鋼板を使った非常に剛性の高いもので、電源もしっかりしており物としては非常に良いものです。ただSSDの容量が4TBしかなく、PCが使えるのであれば容量をより増やせるNAS上でRoonを動かす方が遙かに安価ですし音質的にも特に問題ないので良いかと思います。

Roonの本格的な利用は専用PCやNASでの運用がお勧め

Roon Coreを動かすのに専用のPCを使う方法や、Roon Optimized Core Kit(ROCK)というRoon専用のOSをIntel NUCという超小型コンピューターキットにインストールする方法が良く知られていますが、ここでは市販のNASを使う方法を紹介したいと思います。

市販のNASでRoon Coreを動かすには、QNAP、Synology、ASUSTORの3つの内のいずれかのメーカーのインテル64ビットCPUと最低2GB以上のメモリーを搭載したNASである必要があります。

私はSynologyのDiskStation DS720+を使っています。なぜSynologyのDS720+なのかですが、少し前の機種にしては処理能力が高めで(Synology DS220+とDS720+の違い:どっちを選ぶべきか?)、2ベイで場所を取らないこと(1ベイの製品は安くてもHDDのバックアップを取りにくく、RAID構成にもできず、使い勝手が悪いのでおすすめしません)、単純に中古で安かったというのがあります。なお後継品のDS723+ですと本体のみで税込み79,900円ほどします。

SynologyのNASの導入方法についてはここのページが詳しいです(DS720+の下位グレードのDS220+での導入方法が書かれていますが基本的な導入方法や使い方は同じです)。

SynologyのNASでRoon coreを動作させるには、roon on NASのページの「Installer for Synology DSM 7.x (x64)」を選んでPCにダウンロードします。

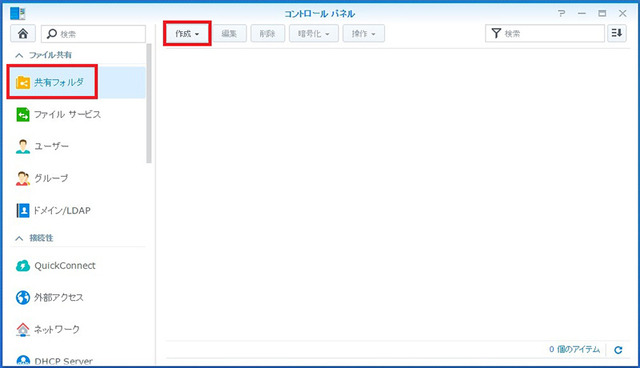

Synology NASの管理画面にWebブラウザからログインし、「コントロールパネル」→「共有フォルダ」→「作成」で「RoonServer」という名称の共有フォルダを作成します。

私の場合はRoonServerというフォルダの下にMusicというフォルダを作成しています。

そして「パッケージセンター」→「設定」から、「トラストレベル」の「すべての製造元」にチェックを入れます。

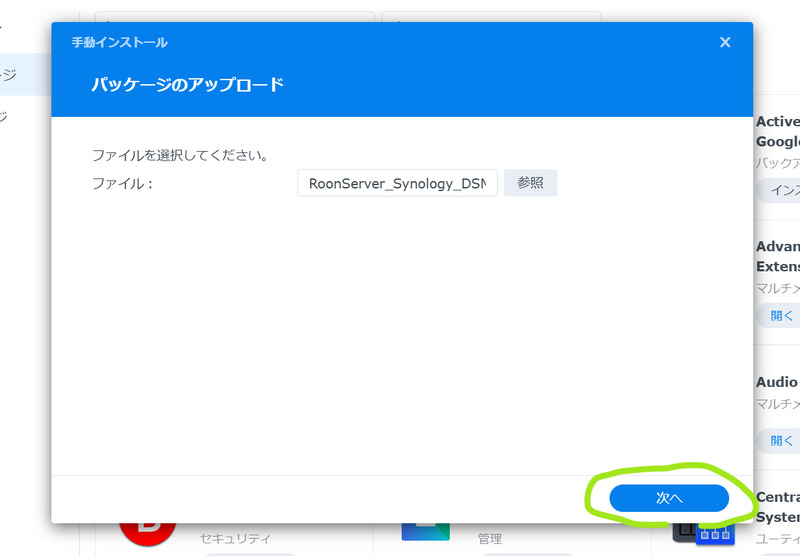

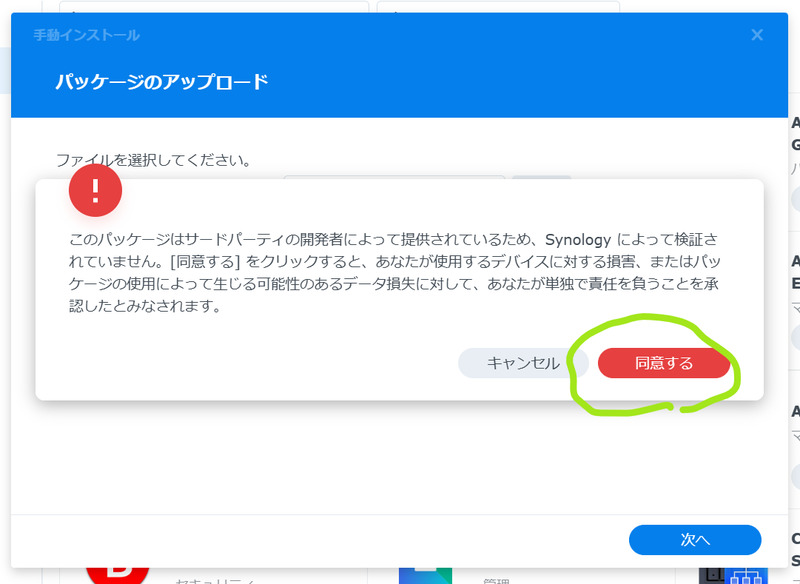

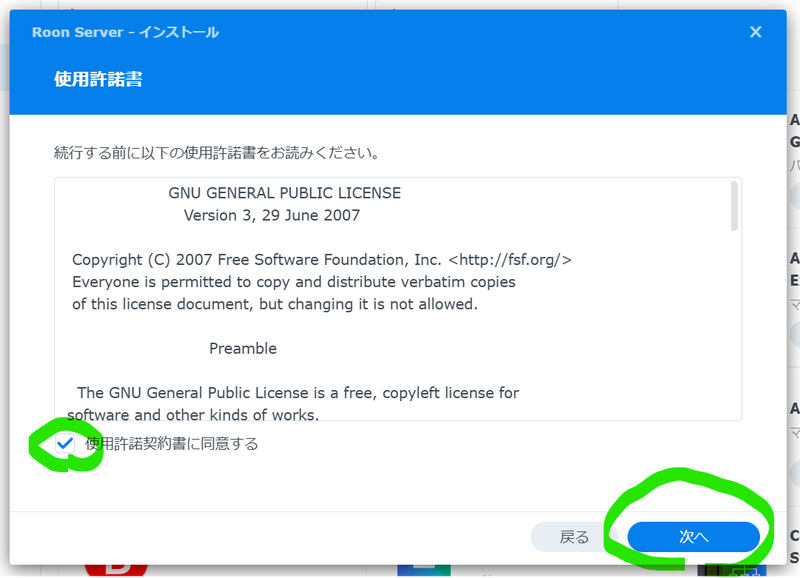

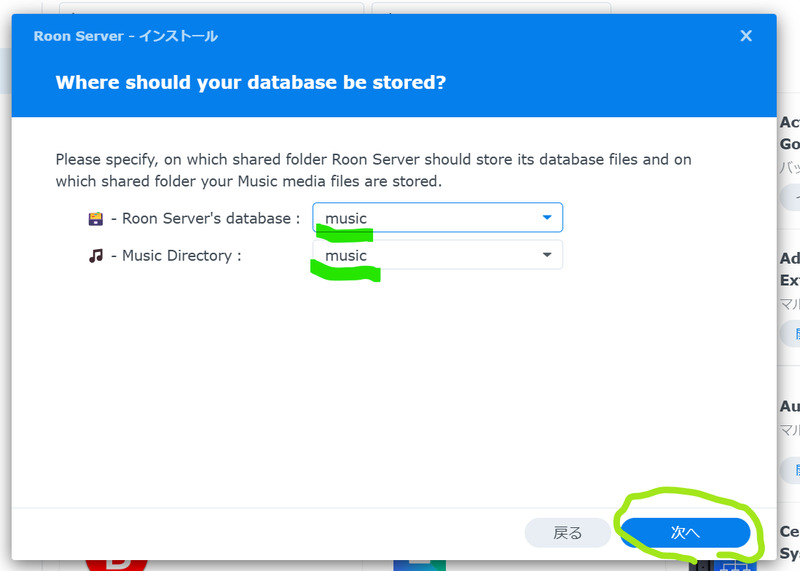

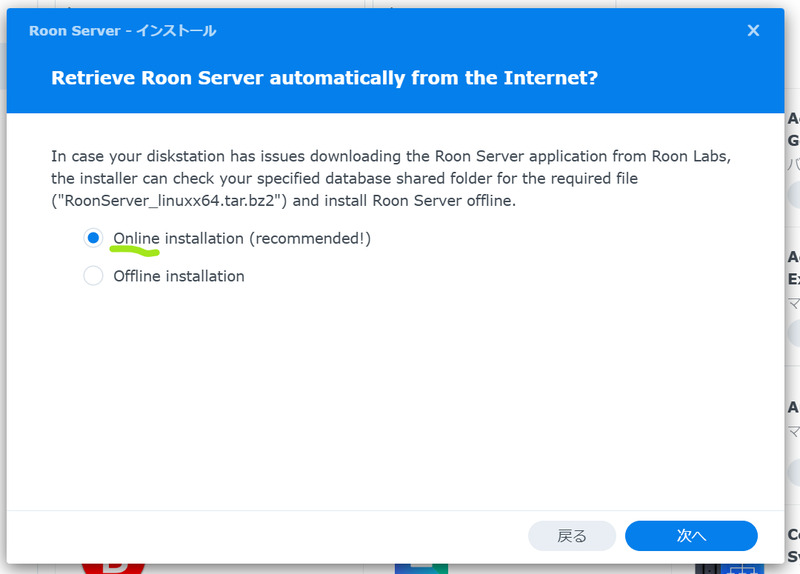

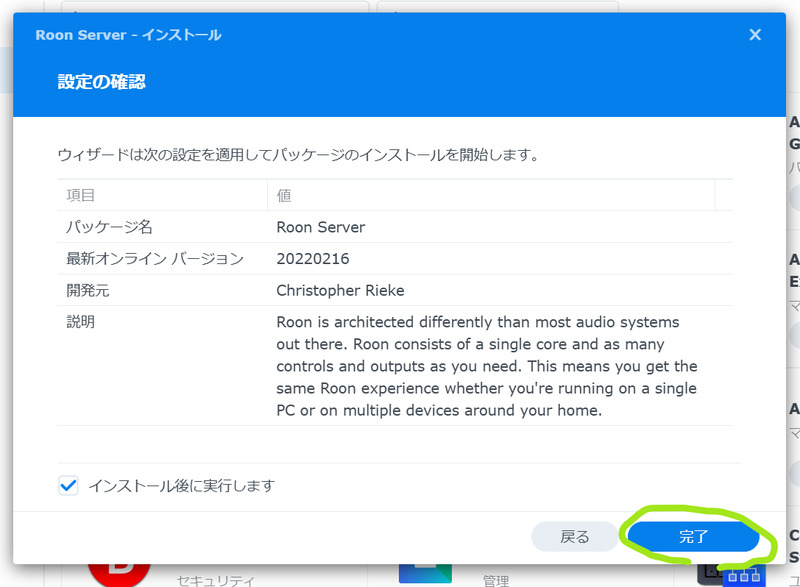

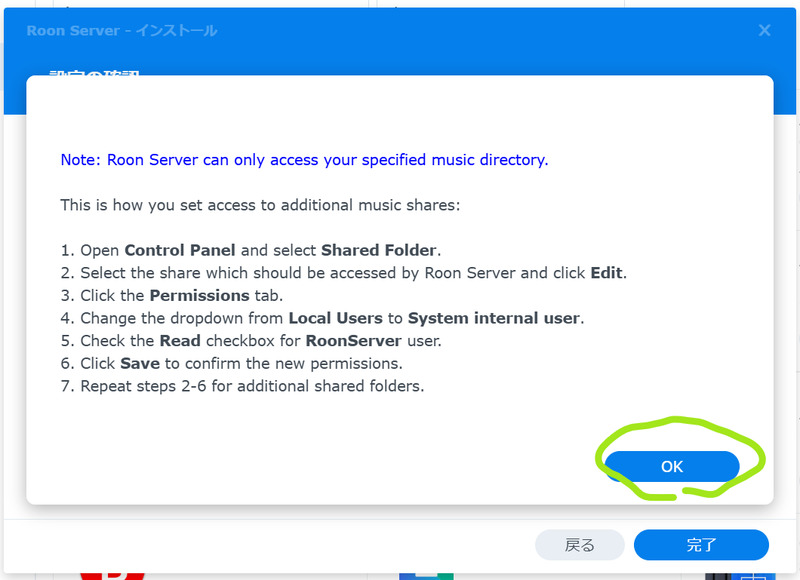

パッケージセンターの手動インストールからダウンロードした.spkファイルを指定してインストールします。以下はそのインストールの流れです。

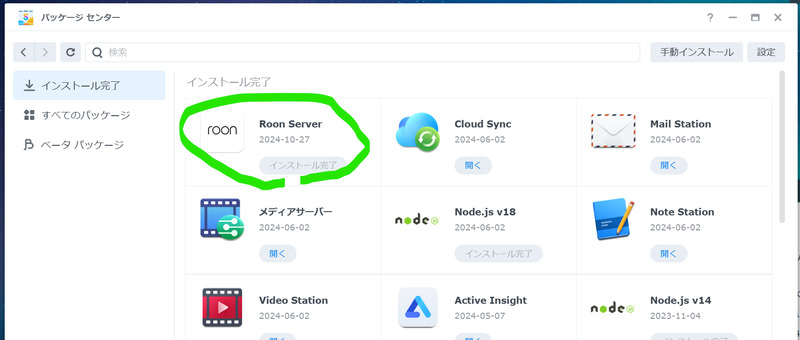

インストールが成功するとパッケージセンターの一覧にRoon Serverが登録されます。

先ほど作成したRoonServerというフォルダの下にMusicというフォルダにPCからネットワークフォルダに接続してファイルをコピーするとRoonServerを起動して音楽フォルダを指定すると後は自動的にRoonServerにアルバムが登録されていきます。

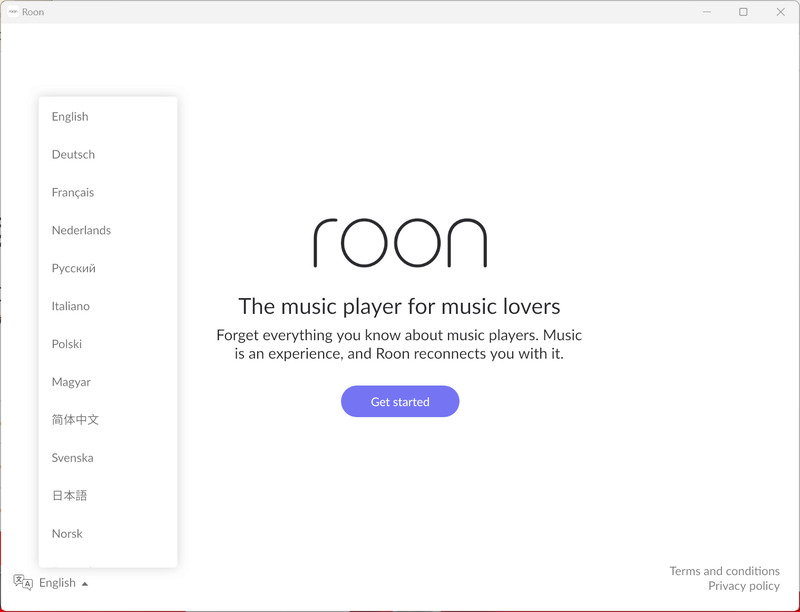

「パッケージセンター」の一覧からRoon Serverを「開く」で起動します。ここでも左下のアイコンで言語設定を日本語にしておきます。

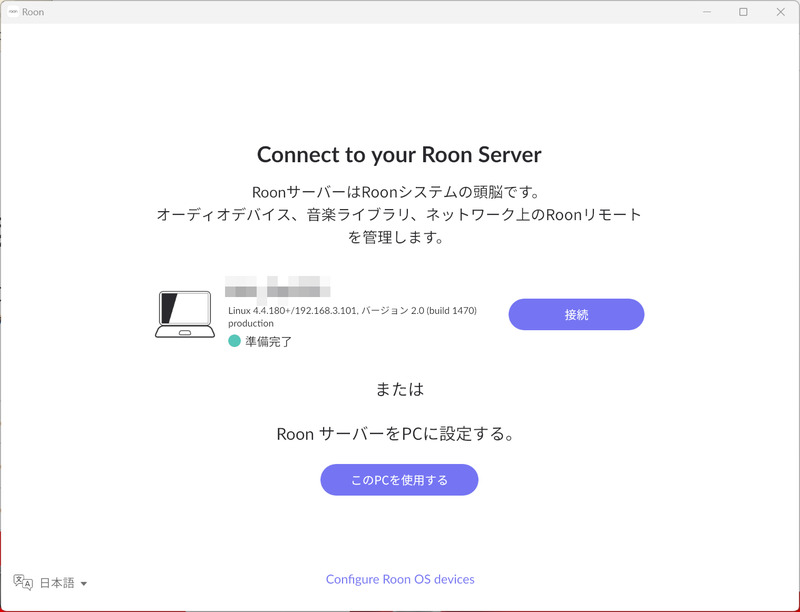

「Get stated」を押して次の画面で「接続」を押してRoon ServerをNASに設定します。

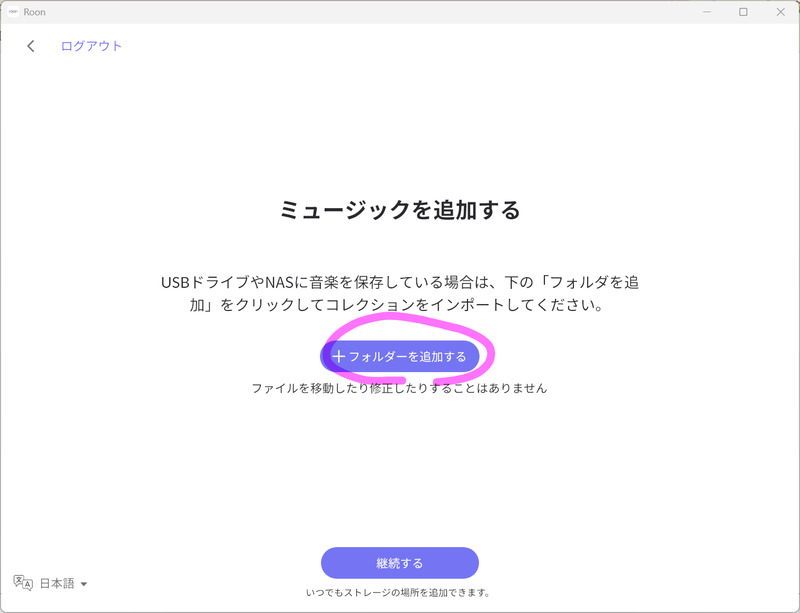

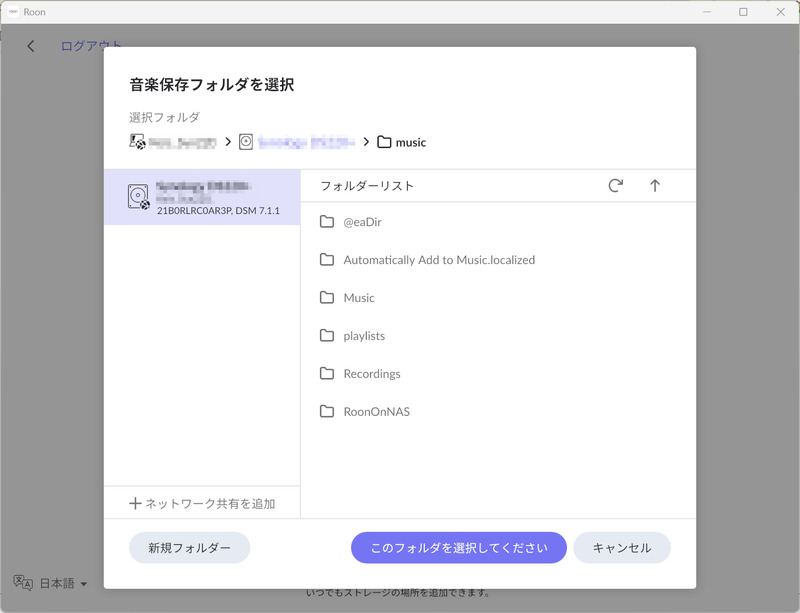

「ミュージックを追加する」で先ほど作成したRoonServerというフォルダの下のMusicフォルダを指定します。

後の流れはデスクトップ版Roonをインストールした時と同様の流れとなります。

DS720+は標準でメモリーが2GBしかないので純正の4GBメモリーを増設して計6GBにしています。なお、純正品以外の増設メモリーはメーカー保証対象外となるため、少々高くてもSynology純正の4GBメモリー(Synology DDR4-2666 non-ECC unbuffered SO-DIMM 260pin 1.2V 純正増設メモリー D4NESO-2666-4G)がお勧めです。

なお、8GBのメモリーで10GB増設も一見可能なようですが、8GBを超えるメモリーを増設して認識はしても実際はDS720+のCPU(Intel Celeron J4125)が8GB以上のメモリー領域は扱えないため、誤動作を起こしたり最悪本体故障に繋がる可能性があります。Synologyも本体内蔵2GBと増設スロット4GBの計6GBを動作保証範囲としていますので、後々原因不明のサーバートラブルを抱え込むリスクを負うよりここは大人しくメーカー純正の4GBメモリーを使った方が賢明です。なお、メモリー増設スロットは、ドライブベイを取り外した、本体内側右側面にあります。

NASなので最大20TBのHDDを2台RAID (SHR) 構成で使えて普通のNASとしても使えるので非常に便利です。なお、最初NASを導入するときRAIDについて設定が必要ですが、何も考えずここはSHRを選んでおいてください。

最初はSynologyのDS720+に余っていた2TBのHDD 1台で使用していましたが、後日新しく16TB HDDを2台購入しました。2TBのHDDが入った状態でDS720+の片方の空きベイに16TBの新しいHDDを入れて2TBのHDDと同じストレージプールとボリュームに16TBのHDDを加えることで自動的に2TBと16TBのHDDは同期、この段階では利用可能な最大サイズは2TBの方のHDDに合わせられてしまいますが、同期が完了した状態で一旦NASをシャットダウンして2TBのHDDを外してそこに新しい別の16TBのHDDを入れてNASの電源をON、ストレージマネージャーで新しいHDDの修復とボリューム拡張を選べば16TBで利用可能になりました。NASはHDDのバックアップや移行が簡単に出来るのが大きな利点です。

SynologyのHDDの交換や造設方法についてはここのページが詳しいです。

ただし注意点もあり、HDDの種類にもよりますが16TBのHDDは2TBのHDDと比べて動作音がかなり大きめに感じました。DS720+の場合冷却ファンの回転音やHDDの動作音もあるので、音楽を聴く部屋とは違う部屋にNASを設置した方が良いかと思います。

静粛性ならファンレスPC+SSDですが、利便性や容量ではNASに分があると思います。音質的にはDS720+のRoonでの再生と、IODATA fidata HFAS1-XS20のDNLA OpenHomeでの再生と変わりはないと思っています。

Roon Readyについて

Roonの再生機器のことをRoon Outputと呼んでいますが、Roon Outputという用語は実はあんまり使われてなくて、Roon Readyと言われていることがほとんどです。Roon ReadyというのはRoonの通信プロトコルの動作確認が取れたRoonが認定した再生機器のことですが、これが実質的にRoon Outputと同じ意味になっています。最近Roon Readyに対応した機器は増えていて、私が所有している機器でもiFi ZEN StreamやHiFiMAN Serenade、LUMIN U1 MINI、Eversolo DMP-A8がRoon Ready対応機器となっています。ただ、まだまだRoon Readyに対応していない機器も多く、USB入力や、もっと古いオーディオ機器だとデジタル光入力や同軸デジタル入力しかないこともあり、そういったUSBや光/同軸入力しかないオーディオ機器をネットワーク再生可能にするにはLUMIN U1 MINIやiFi ZEN Stream等のようなネットワークからUSBや光/同軸出力に変換するネットワーク・ブリッジと言われる製品が必要でした。

最近FiiO SR11という、約1.8万円のRoon Ready対応のネットワーク・ブリッジ製品が登場しており、SR11があればネットワークに対応していないUSBや光/同軸デジタル入力しかないオーディオ製品でも安価にネットワークでRoonを利用できるようになります。

まとめ

Roonはストリーミング再生が当たり前になってきた現在、より高音質に便利に快適に音楽ライフを楽しむには欠かせないソフトウェアだと思います。惜しむらくはPCがないと環境を整えにくいこと、利用可能なストリーミングサービスが少ないことです。IO DATAが以前SoundgenicでDLNAでのネットワークオーディオ再生の敷居を大きく下げたように、PCレスでもっと気軽にRoonを使えるfidata HFAS2-X40をSoundgenicくらいにコストダウンしたRoon Core内蔵オーディオサーバーが登場したり、TIDAL、Qobuz、KKBOX以外にApple MusicやAmazon Music、Spotifyにも対応したりすればもっとRoonの利用も広がるのになぁ、と思います。

この文章でRoonの魅力がどれだけ伝わるか分かりませんが、ちょっとでもRoonを使ってみようかと思って頂いたなら幸いです。