Chord Electronicsとは

イギリスに本社を置くChord Electronics(Chord社)は元々据え置きオーディオをメインにしていた会社でアナログのスピーカーアンプだけでなく、デジタルオーディオにも力を入れている会社です。ポータブルオーディオの分野でHugoというポータブルDACヘッドホンアンプを作ったことがきっかけでさらに小型のMojoや最近ではHugo2、Mojo2というポータブルDACアンプでポータブルオーディオでも有名になりました。

Chordのデジタルオーディオの特徴

Chordではデジタル信号をアナログ信号にするD/Aコンバーター(DAC)を自社で開発しており、その変換回路やアルゴリズム・実装方法が独特で有名です。

デジタル信号をアナログ信号にするD/A変換の方法は色々な方法があり、昔から抵抗ラダー方式やキャパシタを用いたもの等ありましたが、最近はデルタシグマ(ΔΣ)型が主流で旭化成やESS等有名なDACメーカーもこの方式を採用しており、そこはChordも同じです。

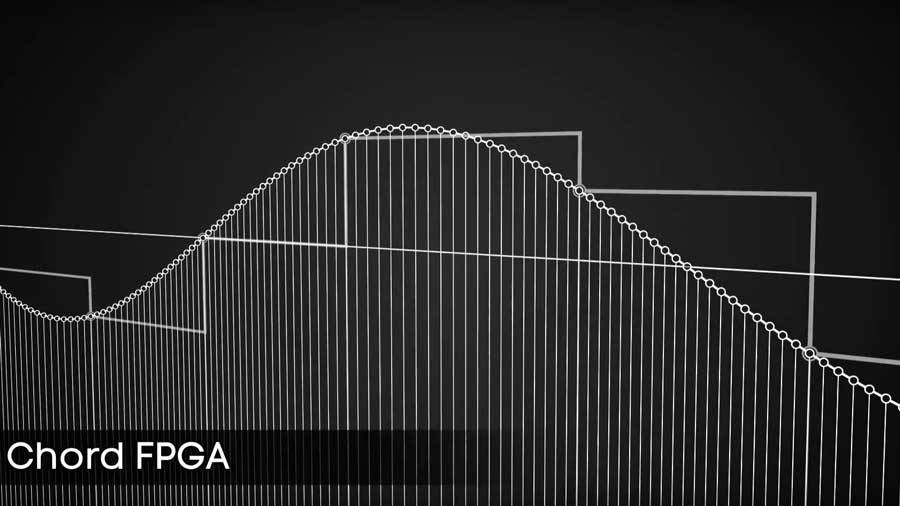

では何が違うのかと言うと、FPGA(Field Programmable Gate Array)というソフトウェア的に書き換え可能な大規模な論理回路を作成できる集積回路を使っていることです。FPGAはコンピューターのCPUと違って高速に並列処理が可能です。

一般的なDACではPCM信号のデータをオーバーサンプリングという方法でサンプリング周波数よりも高い周波数(一般的には4倍から8倍)でサンプリングしてデジタルフィルターで均してからΔΣ変調で1と0の疎密波にして余計な高周波成分を抵抗とコンデンサーで構成したローパスフィルターで取り除いてアナログ信号にしたり、トランジスターとコンデンサーで構成されたスイッチドキャパシターでアナログ信号に戻しています。

一般的なDACのデジタルフィルターはデジタルデータの過去数十ヶ所から数百ヶ所(これをタップ数という)を参照して凸凹のデジタルデータを滑らかなカーブを描くデジタルデータにしているのですが、ChordのWTAというデジタルフィルターはFPGAの処理能力を生かして数万~数十万という膨大なタップ数で超滑らかなデジタルデータにして、それを独自のパルスアレイと言われる抵抗とトランジスターで構成されたフリップ・フロップ回路でアナログに変換します。

Mojoではこのタップ数が38,896タップで、4個のパルスアレイでしたが、DAVEではこのタップ数が164,000タップでパルスアレイが20個になっています。

オーバーサンプリングも一般的なDACは8倍くらい(高くて256倍)が多いのですが、DAVEでは初段16倍、次段16倍のWTAでのオーバーサンプリングをしてから一般的なDACでも行われる8倍のリニアオーバーサンプリングを行い、計2048倍のオーバーサンプリングが行われています。

Chordでのデジタルオーディオ製品は出来るだけデジタルで処理可能な部分はデジタルで処理して信号劣化の原因となるアナログ部品は極力少なくするポリシーが貫かれており、これはMojoを代表するポータブル製品でもDAVEでも同じです。音量調整は2段目のWTAオーバーサンプリング時に行われ、パルスアレイから出た信号は必要最小限の抵抗やコンデンサー等の受動部品で構成された回路で最短経路でライン出力やヘッドホン出力をされます。

DAVEについて

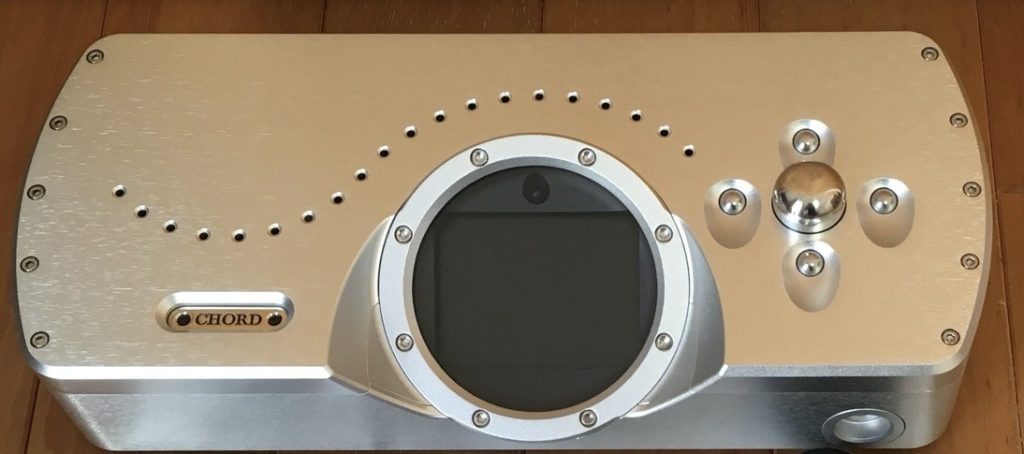

DAVEはデジタルアナログコンバーターの据え置き製品で、DAVE自体はそれ程新しい製品ではなく、2015年に発売されましたので、2025年現在で10年経過しています。製品サイクルが短いデジタル製品でこれだけ長期間販売されている商品はなかなか珍しく、それだけDAVEの設計が優れており、現在でも陳腐化していない表れと言えます。

Blu MkIIについて

164,000のタップ数を持つDAVEでも44.1kHz-16bitのデジタルPCMデータを完全にアナログにするにはタップ数が足らず、計算上CD規格の音源を完全にアナログにするには100万タップ以上のWTAフィルターが必要で、それだけのタップ数をDAVEの中で行うとFPGAが出すノイズが酷くなり、敢えてDAVEでは164,000タップに抑えられていた経緯があったようです。

理想的な100万タップを実現するため、DAVEとは別筐体で作られたのがBlu MKIIで、本体にCDドライブを持ち、USB入力や同軸デジタルケーブルでのデジタル入力にも対応したCDトランスポーターと言われる製品で、「Mスケーラー」というアップスケーラーを内蔵し、入力されたデジタル信号を705kHzあるいは768kHzへアップスケーリングしてDAVEに送ります。DAVEとは2本のBNCデジタルケーブルで接続します。

Blu MKIIでは約100万タップ(1,015,808タップ)のWTAフィルターで16倍のオーバーサンプリングを行った後、2本のデジタル同軸ケーブルでDAVEの2段目のWTAフィルターへ入力されます。

Blu MKIIもそれ程新しい製品ではなく、2017年の発売で、CD再生が少なくなって来ている時代背景もあり、その後CDドライブを省いてデジタル光入力を追加し、Blu MKIIより安価になったHugo M Scalerが2018年に発売されています。

Blu MKIIとDAVE

DAVE単独でもかなりの表現力はありますが、Blu MkIIを追加することで、さらに音の表現力が研ぎ澄まされた感じとなり、Blu MkIIとDAVEを使いだすと正直DAVE単独で使う気にならなくなります。

Hugo M ScalerはBlu MkIIのアップスケーラー「Mスケーラー」のみの製品で、この製品も使ったことがありますが、電源がACアダプターになっており、電源ボタンが何故かこの製品本体にはなく、電源ボタン付きのACケーブルを使用していました。「Mスケーラー」の回路やアルゴリズムはBlu MkIIと共通と考えられますが、電源や筐体の違いからかHugo M ScalerよりはBlu MkIIの方が落ち着いた音に感じられました。

残念なことにBlu MkIIは2022年初めに終売となり、現在はHugo M Scalerしか購入できなくなっています。約400万タップのアップスケーリングに改良した第二世代のWTAフィルターを搭載したQuartet M Scalerが2024年に登場するようなことが言われていましたが、開発が遅延しているのか、まだ新しい発表はないままになっています。2024年春での発表ではDAVEやBlu MkIIと同じChoral Rangeの製品で大きさもDAVEとほぼ同じサイズ感となっており、回路規模が大きくなったためなのか電源が別になっています。電源ユニットもQuartet M Scalerとほぼ同じサイズで強力なRFフィルターを搭載している強化電源ということで、400万タップクラスになると電源のノイズ対策も重要であることを示唆しています。

DAVEのヘッドホン出力端子について

DAVEには6.3mm標準ヘッドホン出力があり、ここにヘッドホンを繋いで聴くことができますが、正直DAVEを持っている方でこのヘッドホン出力を使っている方はあまりいらっしゃらないかと思います。DAVEのヘッドホン出力は駆動力はそこそこありますが、DAVE背面のXLR出力を別のしっかりしたヘッドホンアンプに繋いで聴いた方がより良い音で聴けます。

Blu MKII+DAVE の音質について

Blu MkIIを使用してDAVEからXLRバランス出力でBenchmark HPA4ヘッドホンアンプで聴いてみた感想ですが、44.1kHz・16bitのCDのライブ音源は色彩感豊かで非常に音が滑らかでありリアルそのものです。ハイレゾ音源も非常に音は良いですが、CD規格の44.1kHz・16bitの音の良さが際立っています。さすが、CDのデジタルデータのアナログ完全再現を狙って作られたことはあります。ちなみにハイレゾの24bitの音のアナログ完全再現には2億タップが必要とのことで、例え400万タップのQuartet M Scalerでもまだまだということになります。

オーバーサンプリングの功罪

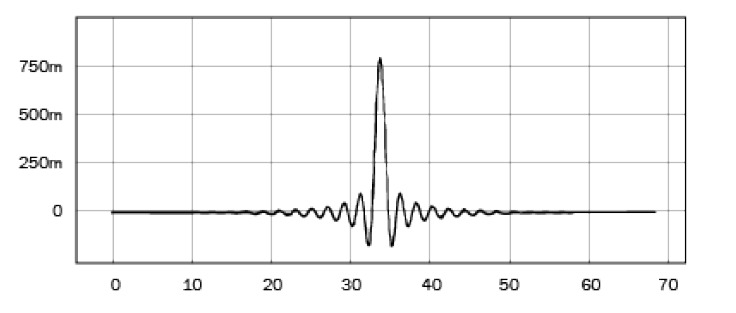

Chordの製品に限らず現代のDACはほぼ必ずオーバーサンプリングを行っており、この時に使用するデジタルフィルターで特に瞬発音の前後に本来ないはずの音データが出てしまい、これをリンギングと呼んでいます。

これは過去のデータを参照して掛け算と足し算と割り算を行う(重み付け移動平均)ことでフィルターとして機能させている関係上避けられないため、このリンギングを最小にするには無限に過去の音を参照する必要があり、それは現実的にできないため、一般的なDACで数十~数百で済ませているところを100万くらいの単位で行っているのがBlu MkIIです。

このオーバーサンプリング(OS)を全く行わないNon-OverSampling(NOS)というのもあり、波形はどうしても階段状にギザギザになってしまいますが、リンギングは原理的に発生しません。NOSの音もOSの綺麗目の音とは違ってやや荒々しさはありますがダイレクト感があって一部では人気があります。

ただ昨今のハイレゾ音源ではなく、44.1kHz-16bit音源ですとOSの方がより滑らかに綺麗に聴こえますのでOSとNOSのどちらが良いかは音源のサンプリングレートやbit数にも左右されることや、聴き手側の好みや楽曲の種類でも異なりますので、正直どちらがというのは難しい部分があります。

Blu MkIIやDAVEは9.6ナノ秒毎に音のデータを作ることで音の滑らかさや瞬間的な音の変動にもタイミング誤差なく充分対処可能なだけではなく、ノイズレベルを極限まで落とすことで微小音の再現性を高めています。

上の図では大きい階段状のグラフがOS前のデータで、細かい棒グラフ状のデータがOS後のデータです。

パルスアレイについて

通常のスイッチドキャパシタやラダー抵抗を用いたD/A変換では信号の大きさの変動そのものが電源にも影響、それが信号の大きさにも影響を与えたりしますが、パルスアレイ方式のD/A変換では信号の大小に関わらずスイッチングが常に行われており、原理的に信号の大きさの変動が電源や信号に影響を与えにくくなっています。

上の図のようにパルスアレイが1個でもオンの時間を短めに、オフの時間を長めにして繰り返せばある音量のデータを表現は可能です。

上の図のように複数のパルスアレイをを時間をずらしながらオンオフして同じ音量レベル6を表現するとしても、ずっと同じパルスアレイがオンになることはなく、時間が経つと別のパルスアレイがオンになって今までオンだったパルスアレイはオフになっており、ただ単にオンを短めに、オフを長めにといった制御とは次元の異なる複雑な制御をして緻密な出力をしています。パルスアレイが20個あるDAVEの場合は推測ですが、20個のパルスアレイが全てオンとなるようなことは通常なくて、20個のパルスアレイを満遍なくオンオフさせながら信号や電源に与える影響を少なくしていると考えられます。ちなみにパルスアレイはMojoとMojo2、Hugo、HugoTTは4個、hugo2、HugoTT2は10個です。

まとめ

Chordのデジタルオーディオ技術はデルタシグマ型のD/A変換を基本としながらも、FPGA上に独自のWTAデジタルフィルターを大規模に動かして2048枚のオーバーサンプリングで量子化ノイズも徹底的に取り除いた後に独自の複数のパルスアレイを巧みに動作させて非常に滑らかかつ低ノイズで変動が極めて少ない出力を行い、アナログ部品は必要最小限で簡単な抵抗とコンデンサーで構成されたアナログローパスフィルターを通して出力され、信号劣化が起こらないようになっています。

FPGAのWTAフィルターもパルスアレイDACも独自色が極めて強く、他社も真似は不可能なため、DAVEはデジタルオーディオ製品では異例の10年以上のロングセラー商品となっており、この独自性が(製品の外観も独自性にあふれていることもありますが) Chordの根強い人気の理由となっています。

最近は中国のメーカーの技術向上もあり、抵抗ラダー方式の独自のDAC製品など、オリジナルDACの製品も見かけますが、デルタシグマ型DACはノイズ対策が難しいためか、革新的なものはなかなか出てきてはいないようです。

Chordの製品も理想の2億タップのWTAフィルターを目標にして、今後の新しい商品展開が期待できそうです。