synology NASでWebページが公開できるのとWordPressがインストールできることが分かったので、ブログを新たに作成してみました。

主にオーディオに関する投稿をしています。

これからよろしくお願いします。

synology NASでWebページが公開できるのとWordPressがインストールできることが分かったので、ブログを新たに作成してみました。

主にオーディオに関する投稿をしています。

これからよろしくお願いします。

Meze audioはルーマニアのヘッドホンやイヤホンのメーカーで、2015年に発売された「99 Classics」が有名です。その他にも平面磁気駆動・開放型ヘッドホンの「EMPYREAN」シリーズや「ELITE」等が良く知られています。

POETはEMPYREANやELITEと同様の平面磁気駆動・開放型ヘッドホンです。製品のランク的にはEMPYREANやELITEの技術を受け継いだミドルハイクラスのヘッドホンとなっています。海外では2,000ドルで販売されており、日本であればfinalで最近発売されたDX6000、海外のメーカーのHiFiMANであればArya Organicあたりになると思います。ただ、日本では為替の影響もあってお値段が33万円とミドルハイではなくハイクラスの値段になってしまっています。

POETは製品本体以外にプラスチック製の専用ハードケースと2.6m長のPCUHDアップグレードケーブル(カッパー)の6.3mm標準プラグが付属します。4.4mmや4pin XLRのバランスケーブルは残念ながら付属しません。

メーカー純正品であれば109 Pro/Liric用アップグレードケーブルがPOETに利用出来ます。

ヘッドホン側は標準的な3.5mmモノラルタイプのプラグが使えるため、純正品以外でも様々なケーブルが使えるのは良いと思います。

ヘッドホンの重さは427gでそんなに軽くはないのですが、実際装着してみるとそんなに重さを感じることはなく、側圧も適度で長時間装着していても快適に着けていられます。

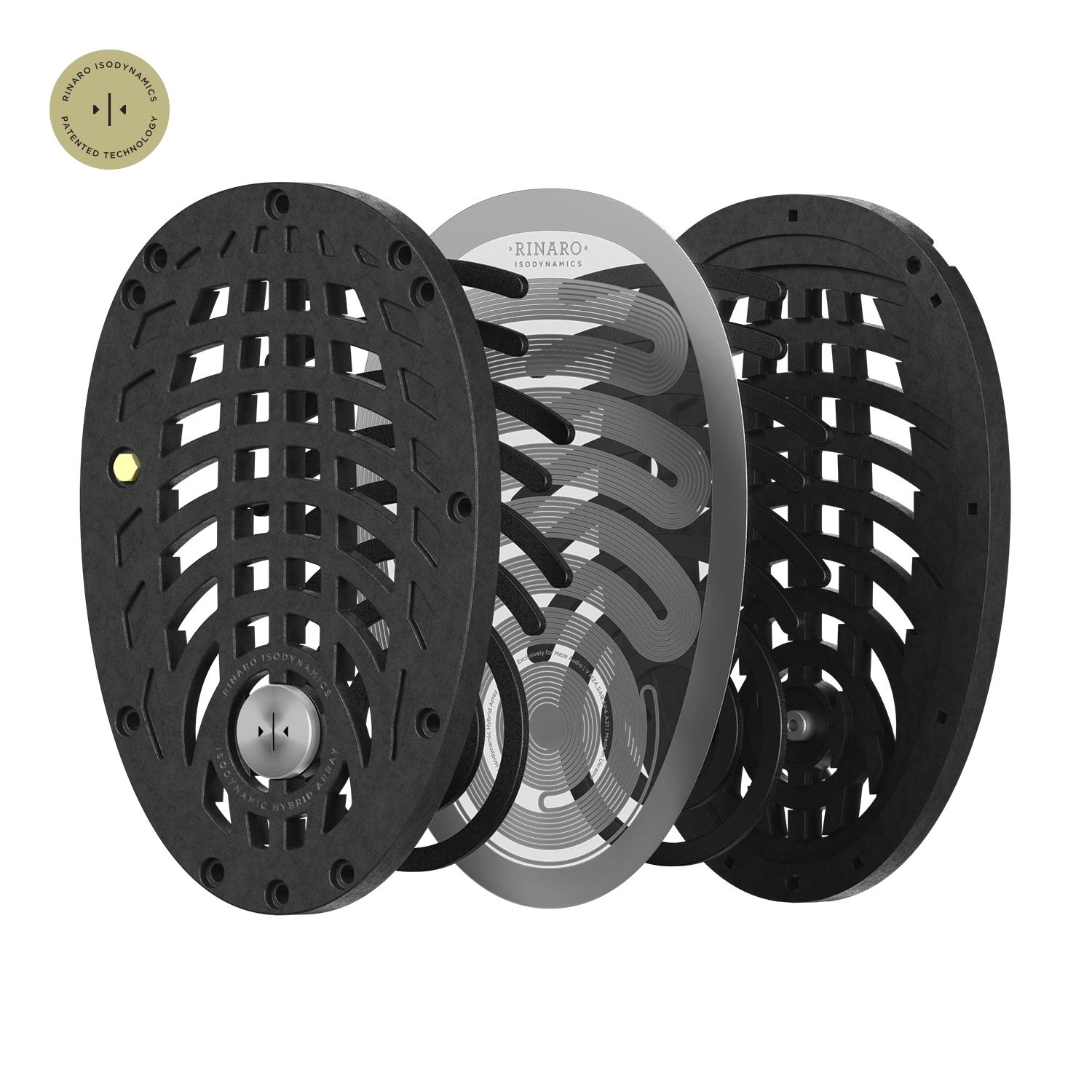

POETのドライバーは平面磁気駆動型ですが、「LIRIC」のRINARO MZ4ドライバーと「ELITE」のRINARO MZ3SEドライバーから受け継がれた、RINARO MZ6ドライバーを搭載しています。

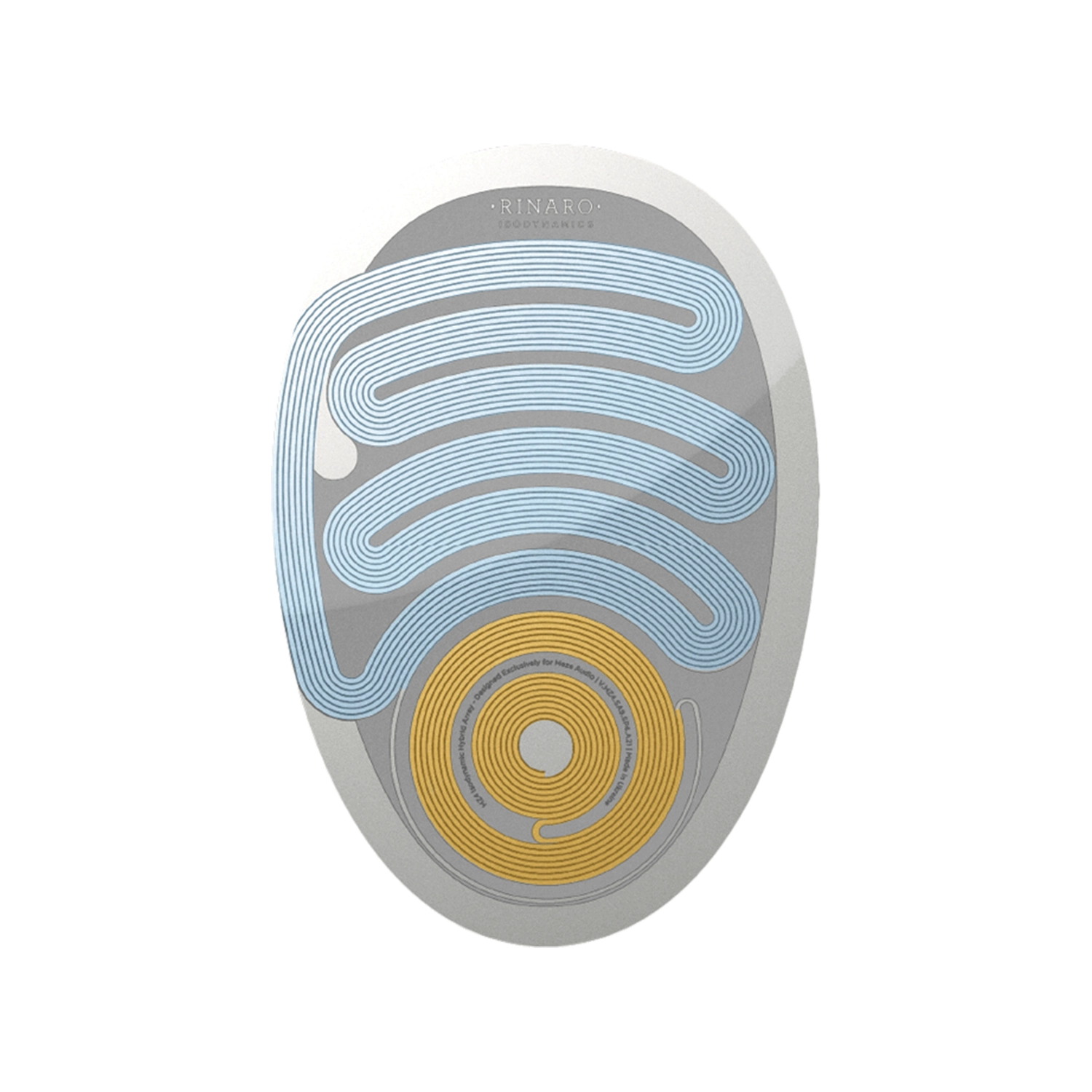

Mezeの平面駆動型ドライバーの振動板は重さ0.06gと非常に軽量なのですが、特に他社と大きく異なるのはダイアフラム上に蛇行するコイルと同心円状のコイルを組み合わせていることです。このデュアル駆動ボイスコイルシステムのドライバーをMezeでは「Isodynamic® Hybrid Array ドライバー」と呼んでいます。このコイルシステムは初代「EMPYREAN」で初採用され、Mezeの平面磁気駆動型ヘッドホンにはどのヘッドホンにも使われています。

※ISODYNAMIC®は、Rinaro Isodynamics Limitedの登録商標です。

ドライバーの上部に配置された左右に蛇行するコイルは「スイッチバックコイル」と呼んでおり、主に低音再生を担当、音楽の土台を支え、臨場感を生み出す役割を担っています。

直接耳にあたる部分に配置された同心円状のコイルは「スパイラルコイル」と呼び、主に中高音再生に優れた性能を発揮、音波をダイレクトに外耳道へと伝えることで遅延を最小限に抑えて明瞭な音を実現しています。

この「スイッチバックコイル」と「スパイラルコイル」が互いに連携することで、低音から高音まで全帯域において歪みのないクリアで正確なサウンドを実現、理想的な音のハーモニーを生み出しています。

以上に加えてPOETにはDan Clark Audioからライセンス供与された「Acoustic Metamaterial Tuning System : AMTS」が初採用されています。精密に設計・加工された金属部品をドライバーの前面に配置することで高周波ピークを抑制し、長時間リスニングにおける聴覚疲労を軽減、音楽の持つ美しさを最大限に引き出すことを可能にしています。

POETはインピーダンス55 Ω、能率101 dB で比較的鳴らしやすく、DAPでも十分駆動可能ですが、ケーブルの影響を受けやすいヘッドホンです。最初純正のXLR COPPER PCUHD PREMIUM CABLEで聴き始めたのですが、いまいちパッとしなかったので、SIVGA P2 PRO付属の4.4mmバランスの6NOCCケーブルを使用したところ、音の明瞭度や低音の出具合が良く感じられたので今はSIVGA P2 PRO付属のケーブルをPOETに使用、元々付属していた6.3mm標準プラグのCOPPER PCUHD PREMIUM CABLEをSIVGA P2 PROに使っています。なお、SIVGA P2 PROのヘッドホン端子側は差し込み口が狭いので他社製のケーブルは使いづらいのですが、Mezeのケーブルはヘッドホン側の3.5mmプラグが細身なので問題なくSIVGA P2 PROで使えました。

POETの高音はキレがありながらも刺さりがなく聴きやすいチューニングになっています。逆に言えばキラキラした感じは若干薄めとも言えます。

このヘッドホンの真骨頂がこの中音域にあると言っても過言ではなく、ボーカル物を非常に魅力的に聴かせてくれます。勿論楽器の音も伸びがありとてもナチュラルな鳴り方となっています。

必要かつ十分な低音で他の音域を邪魔しないように下支えしている感じで量感もそれなりにありますが、中高音と比べると控えめと言えるかと思います。

以上だとなんだかカマボコ型のサウンドという書き方になりますが、高域も低域もそれなりに伸びており、キレやスピード感、音の粒立ち等申し分なく、総じて全帯域的にバランスが整ったやや温かめの聴き疲れしにくいチューニングになっています。このヘッドホンはどこか特定の帯域を強調するよりも音楽を楽しむ上で大事な中音域の再生を大事にしたサウンドバランスにしていると考えられます。

もう一つ特徴的と思えるのが音像の確かさで、楽器がどこで鳴っていて、ボーカルの声がどこから発っしていてというのがしっかりしていることです。これは「Isodynamic® Hybrid Array ドライバー」システムが効いている感じがします。音の広がりも感じられますが、何となく空間を感じさせるのではなく、それぞれに楽器やボーカルを適切に描き分ける能力の高さがこのヘッドホンの一番の魅力ではないかと思いました。

Maze POETはこれまでのMazeの平面駆動型ヘッドホンの技術を集大成し、Dan Clark Audioから新たにAMTSも導入、価格もEMPYREANシリーズやELITEよりも抑えデザイン的にも優れた意欲的なヘッドホンと言えます。実際に音質も優れており、駆動もしやすくまさに万人受けしそうな感じですが、Xでの投稿を見ていても2025年春の発売から実際の購入の投降は2025年7月上旬時点で自分以外には見かけないという、なんだか盛り上がりに欠ける感じになっています。

この原因を考えて見ましたが、既に平面磁気駆動型ヘッドホンは低価格帯からかなり多く発売されており、今や珍しいものでなくなってきていること、音質も平面磁気駆動型は低価格帯でも優れているものが多く、高価格帯との差別化が難しくなってきていること、あとはPOETに関して言えば、2,000ドルの価格帯ですが、日本では円安の影響で価格が30万を超えており(思えば初代final D8000は34.7万円で買っていました)、もはやリーズナブルとは言えない価格帯になってしまっているにも関わらず、付属のケーブルが6.3mmの標準プラグしか付属しないことが挙げられます。現在ではポータブルプレイヤーでも据え置き機器でも4.4mmバランスジャックを備えているものが多く、消費者への訴求を考えると4.4mmバランスケーブルは最初から付属した方が良かったのではないかな、と思っています。

SONYの言わずと知れたワイヤレスノイズキャンセルヘッドホンWH-1000シリーズの第6世代版で、2025年5月30日に発売になりました。

大きな違いはWH-1000XM5はそれまでのWH-1000XM4とは異なり折りたたみ機構が廃止されていましたが、WH-1000XM6になり折りたたみ機構が復活したことです。下の写真のように専用ケースもコンパクトになっています。折りたたみ機構の部分も金属部品を採用し、強度はむしろプラスチック部品のWH-1000XM5よりは上がっているそうです。

この折りたたんで収納するのが最初なかなか分かりにくかったのですが、ヘッドホンを外してヘッドホンを縮めてから左右を逆にして、左側だけを折り曲げるようにしてケースに収めると上手く行きます。前モデルのWH-1000XM5は折りたたみ機構がなかったので、ある意味収納方法は分かりやすかったとも言えますが、コンパクトに収納出来た方が良いですし、慣れればどうということはないです。

それ以外は電源ボタンが丸型で分かりやすくなったことやヘッドバンドがやや太めになったこと、ヘッドホンのハウジングが楕円形になり、ハウジングのイヤーパッド部分を内側にして首から掛けられるようになったことぐらいでデザイン的にはWH-1000XM5を踏襲した形となっています。専用ケースはマグネット式になって、ジッパー式よりは取り出したり収納したりがし易くなりました。

前のモデルのWH-1000XM5も装着感は良かったですが、WH-1000XM6もやや側圧は高めかな、とは思いますが概ね装着感は良いと思います。ヘッドホンの重さは気にならないくらいです。

前モデルのWH-1000XM5よりはやや上がっているかな、と思いますがそれほど大きな違いはないかと思えます。

音質についてはWH-1000XM5よりは籠った感じがなくなりより高域がはっきりするようになりました。WH-1000XM5と比較してよりくっきりはっきりした感じです。低域もしっかり出るようになり、全体に音の厚みも増した感じがします。かなり音はWH-1000XM5と比べて良くなったと思います。WH-1000XM5の時は高域が伸びきらない感じがあり、イコライザーでやや高域を持ち上げ、clear BASSでやや低域を落とす調整をしていましたが、WH-1000XM6ではイコライザー調整はする必要がないようになっています。

ただ、WH-1000XM5もそのマイルドな鳴り方や高域がやや抑えられた感じが長時間楽しむ場合プラスに働くこともあり、実はそんなに悪くないバランスで、好みで敢えてWH-1000XM5を選択するのもアリだとは思います。WH-1000XM6の方がより現代的になっていて色々な音源を楽しく聴けるバランスにはなっているかなと思います。

Bluetooth接続はハイレゾ再生可能なLDAC接続はもちろん音質的にはベストではありますが、意外とiPhoneとのAAC接続もかなり使えます。私の場合はiPhoneなので、AACで接続して使っていますが快適に使えています。

AACでBluetooth接続しているせいもあると思いますが、ターミナル駅などのかなり混雑した街中でも音の途切れを感じたことがほとんどないです。いくら音質が良くても途切れが多いとかなりストレスですので、これはかなり評価できるポイントだと考えます。

製品ページではノイズキャンセル・オンの状態で連続30時間持つとあり、実際結構バッテリーは持つ印象はあります。まだ長時間旅行で持ち出したりとかはしていないので、まる一日中持つかどうかは分かりませんが、実用上は問題無さそうな気がします。

WH-1000XM5もかなり完成度が高かったですが、WH-1000XM6は折りたたみ機構の復活、ヘッドホンの伸縮部分の強化、音質も全体に底上げされ、マイクの数も増えてノイズキャンセル機能や外音取り込み機能も強化、機能的にはシネマモード以外に何か目新しさはありませんが、全体的に手堅くバージョンアップされています。WH-1000XM5からも十分買い替えに値すると考えられます。音質だけを取ると他にももっと良いワイヤレスヘッドホンはあるかも知れませんが、総合的に見て完成度が高く、万人におすすめできるワイヤレスノイズキャンセルヘッドホンと言えます。

Roonが登場する前、ネットワーク・ハードディスク(NAS)に保存してある楽曲の再生(ネットワークオーディオ)にはDLNAという規格があり、それでネットワークオーディオを楽しむことは出来ました。

ただDLNAはオーディオ用の規格ではなく、DLNA再生機器側に様々なファイルのデコード能力が必要で、DLNAは音楽以外の映像等も扱っていることが関係しており、基本的には映像や音のファイルのデコードや再生は再生機器の責任となっています。

DLNAは以前はDMRでの再生しかできませんでしたが、DMR方式は再生のコントロールをプレイヤー側が制御するため、プレイヤーソフトの動作環境によってはギャップレス再生がうまくいかないことがあり、再生コントロールをネットワークプレイヤーやネットワークブリッジ側で行うOpenHome方式が登場してギャップレス再生も問題なく行えるようになりました(OpenHomeに対応したネットワーク再生機器が必要です)。

ただOpenHomeにしろDMRにしろDLNAはあくまでPCやNASにあるファイルの再生を目的にしたもので、最近のTIDALやQobuz等のサブスクリプションのストリーミング再生は関係していないので、それらのストリーミング再生機能はネットワーク再生機器側の機能に依存していました。

また、DLNAの再生ソフトウェア(コントロールアプリ)もデータベースとしての機能は必要最小限のものが多く、作曲者や演奏者の情報、作曲者や演奏者に関連するアルバムを見たい等の情報検索は出来ないか出来ても限定的で、ストリーミング再生機能もなく、TIDALやQobuz等を聴きたい時は別にストリーミング再生アプリを起動する必要がありました。

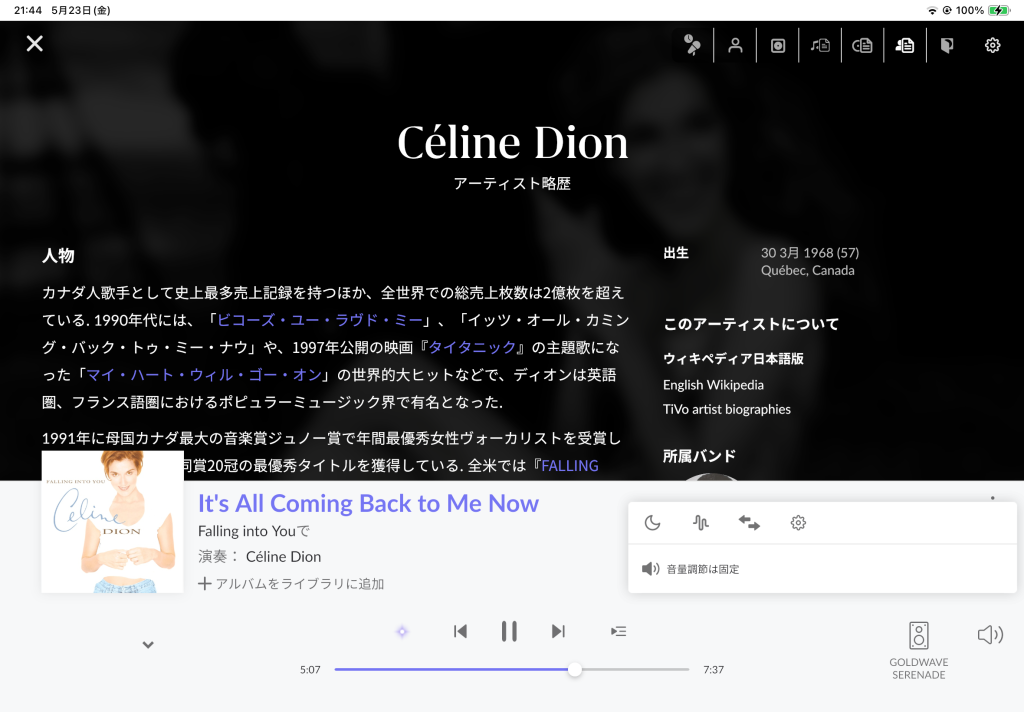

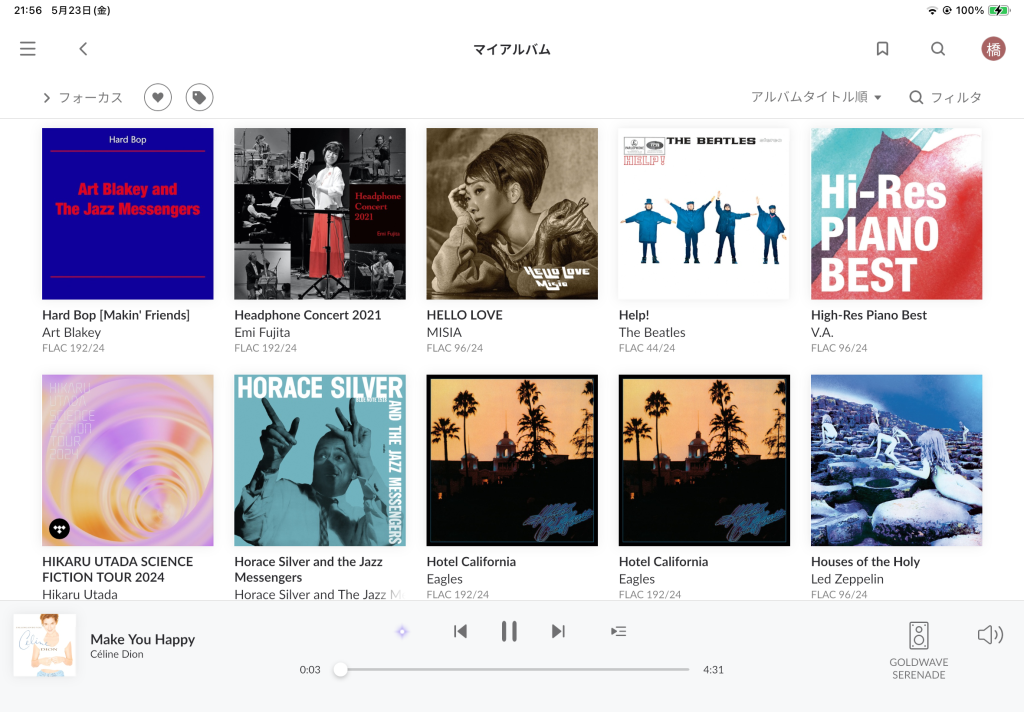

2015年にリリースされたRoonもネットワークを利用した音楽再生ソフトですが、DLNAと違うのは最初から音楽再生専用に作られていることです。また、AudirvānaやJriver Media Center等のPC用の音楽再生ソフトとも違うのはPC再生に限らないというところです。

Roonはネットワーク対応の音楽再生ソフトですが、実はWindowsやMac等のPC単独でも使えます(音質を考えるなら最低PCにUSBで繋げるUSB DAC等の機器があった方が良いです)。PCのHDDやSSDに入っている音楽データを再生してPC内臓のスピーカーやヘッドホン端子、あるいはUSBに繋げたUSB DACで再生するのが一番簡単な使い方です。

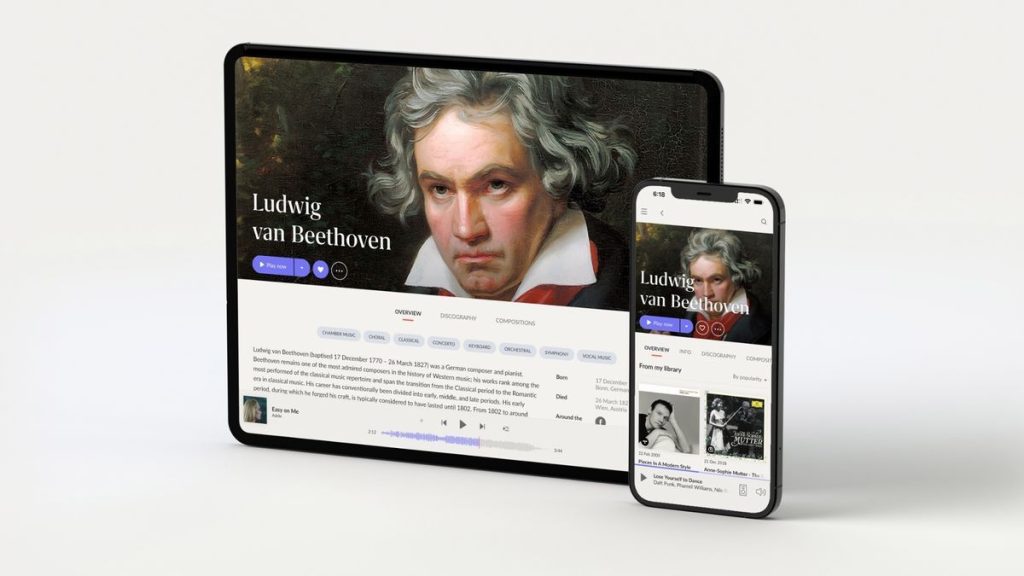

音楽再生するだけなら他のソフトウェアとかわりはないことになりますが、Roonはただ音楽を再生するだけでなく、インターネットを介したデータベースが非常に充実しており、これは実際使ってみないと分かりにくいのですが、歌手や演奏家の情報やリリースしているアルバムなどが見やすく、また検索しやすくなっています。

加えてTIDALやQobuzとも連携が可能で、TIDALやQobuz内の楽曲もライブラリー追加可能で(曲データがコピーされるのではなく、あくまでアルバム一覧に他のHDDやSSDにある楽曲のように表示される)、TIDALやQobuzの膨大な楽曲もまるで最初から自分のローカルHDDやSSDに存在するように扱えます。この使い勝手の良さは他の音楽再生ソフトにはないものです。単なるプレイヤーソフトではなく、音楽再生機能を持った音楽データベースとも言えるもので、統合音楽再生ソフトとも言われたりします。

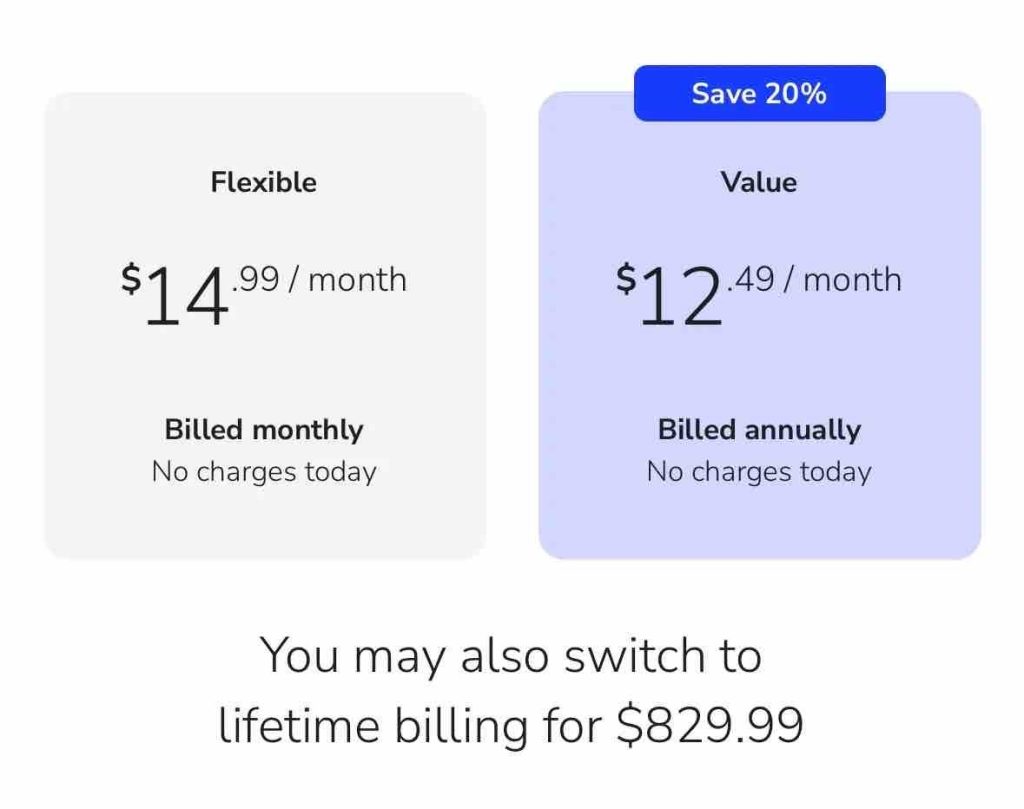

roonのソフトウェア料金は月額料金と年額料金と生涯料金(一度支払えば以後は支払い不要の買い切り料金)とあります。

月額は14.99$、年額は149.88$、買い切り料金は829.99$です。

アカウント登録時14日間無料で使用できます。生涯料金は14日間の無料体験後に選べるようになります。

年額料金は月額料金換算で20%引きになっていますが、5年半以上使用する場合は生涯料金の方がお得な計算となります。

最近為替が円安になってきていることや、過去roonの利用料金は値上げされていますので、今後も物価高で値上げの可能性が高いと考えられ、継続して使う可能性が高いなら14日間の無料期間後は生涯料金で購入した方が結局お得です(Roonが将来サービス終了すれば話は別ですが)

Roonは大きく3つに構成されます。

Roon Coreというのは楽曲データを保管するサーバーの役割をするソフトウェアです。PCやNAS、Roon専用サーバー等にインストールして使います。Roon OutputというのはRoon Coreからネットワークを介して音楽データを受け取って再生する機器です。以前はRoon bridgeと言われていました。ネットワークプレイヤーや、ネットワークからデータをUSBに変換(ネットワーク・ブリッジ)してUSB DACへ出力する機器を指します。Roon ControlというのはRoonを操作するアプリで、PCやiPad、Android端末にインストールされた操作アプリのことです。

Roonは他のPCでの音楽プレイヤーソフトのようにPC単独での音楽再生も可能です。最初はPC単独で使ってみてそれからネットワークを介しての再生に移行する方が分かりやすいと思います。

まずはアカウントを作らないと使えませんので、下記ページからアカウントを作成します。

Roon公式サイトの「無料トライアル」をクリックして必要な情報を入力してアカウントを作成してください。

アカウントが作成出来たらRoon – ダウンロードからデスクトップ版のWindowsやMacのRoonソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

デスクトップ版のRoonはCore、Control、Outputを全て兼ねています(Windows版は特に画面が狭いノートPCだと全画面表示にする必要があります)。

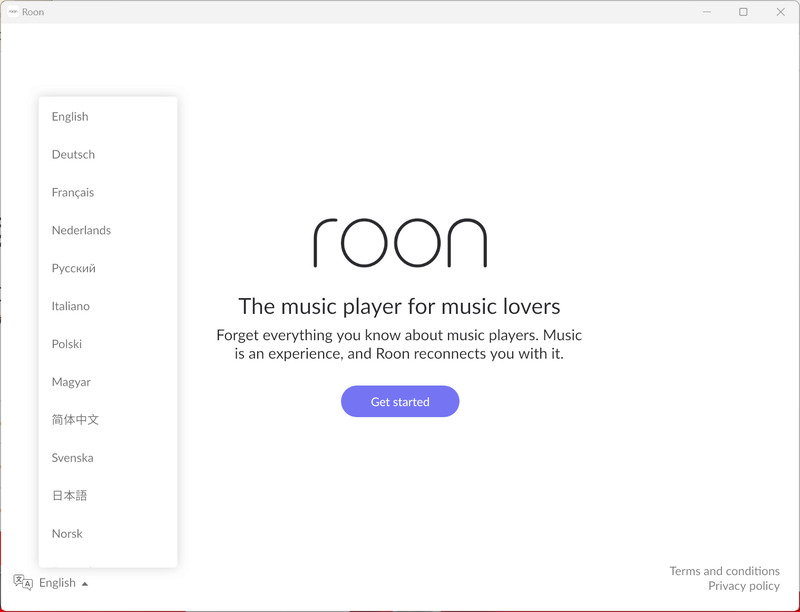

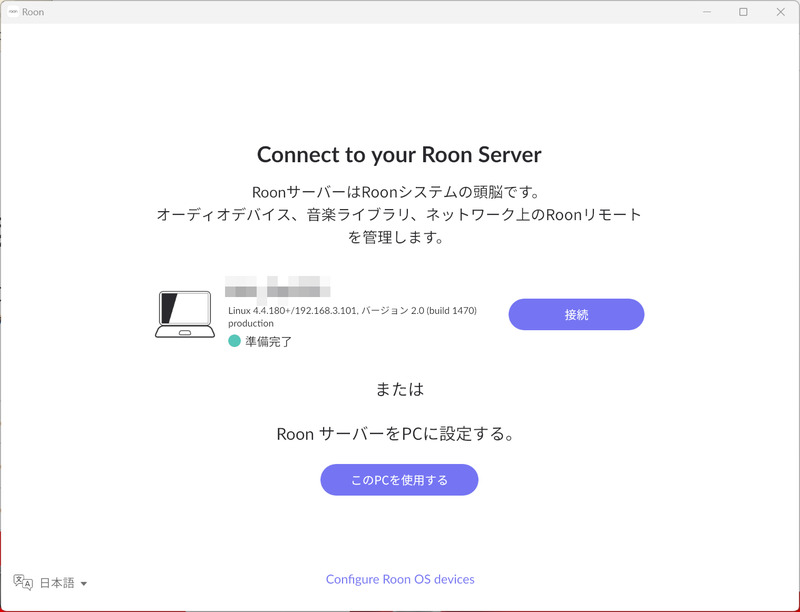

最初起動すると言語が英語になっているので、 画面左下のアイコンから、言語設定で日本語を選択します。再起動と言われるので「Restart now」でRoonを再起動し、画面中央の「始める」をクリック、Connect to Roon Serverの画面で下の方の 「このPCを使用する」をクリックします。その後WebブラウザでRoonログイン画面になり、あらかじめ作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。その後「Roonからこのアプリをダウンロードしたことを確認してください」の画面で「Sign in」をクリックして、次の画面の「Roonを開きますか?」で「Roonを開く」をクリックします。

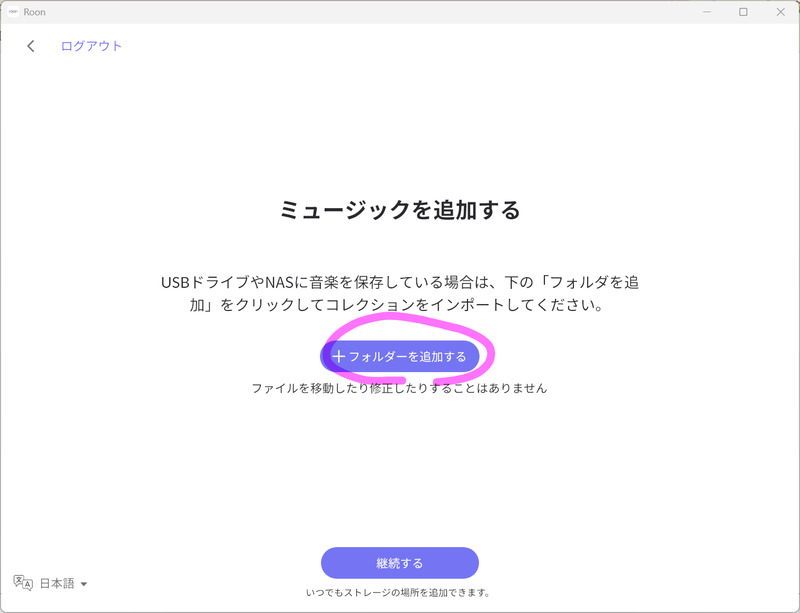

音楽ファイルがあるPCのフォルダ(ディレクトリ)の指定画面になり、最初から「音楽フォルダ」が設定されており、Windowsであれば「Music」あるいは「ミュージック」フォルダが設定されているので、それ以外の場所であれば「フォルダーを追加する」をクリックして音楽データがあるフォルダを指定します。指定が終われば終わったら「継続する」をクリックします。

次の画面で音楽ストリーミングサービスの追加画面になるので、利用している音楽サービスがあれば音楽サービスを選んでログインします(「結構です」を選んでも後でいつでも追加出来ます)。

次に出力先オーディオ機器の設定画面になりますが、PCにUSB DAC等接続していない場合は「System Output」しか選べませんし、とりあえずPC内蔵のスピーカーやヘッドホン出力端子で再生する場合は「System Output」の「有効」をクリックし(機器名の入力が求められたら適当な名前を入力して)出力先オーディオ機器を使えるようにします。

これで「こんにちは、◯◯」とRoonのトップ画面となります。

各種設定は画面左上の歯車アイコンをクリックすれば行えます。

USB DACなどのオーディオ機器を使う場合はWindowsの場合は対応したASIOのデバイスドライバーをインストールした方がDSDのデーターをDOP形式(DSDをPCMデータに見せかけてUSB DACに送る方式)ではなくネイティブでUSB DACに送れる等USB DACの持つ再生能力をフルに使えます(古いUSB DACでメーカーからデバイスドライバーを入手できない場合はWINDOWSのWASAPIドライバーを使うことになります)。なお、ASIOはRoonではオーディオ・ストリーム・インプット・アウトプットと表示されます。Macの場合はデバイスドライバーのインストールは不用です(MacはDSDはDOP形式でしかUSB DACに送れません)。

Roonの良いところ

Roonのイマイチと感じたところ

・通信が極めて安定している

最初私の場合はお試しでWindowsのノートPCにRoonのソフトウェアをインストールしてノートPCをRoonのサーバーにして使い始めてみましたが、無線LANで離れたRoon Ready対応オーディオ機器から再生しても全く音の途切れや再生のもたつきはありませんでした。DLNAの場合、基本的には100Mbps以上の安定した有線LANでないと安定した再生が行えないことが多いです。Roonの場合、無線LANで接続されたroonサーバーとroon ready対応機器間の再生も全くスムーズで、ギャップレス再生も含めて問題なく可能なところからもroonの持つ通信プロトコルとその能力の高さがうかがえます。これはオーディオ専用に作られたroonは様々なオーディオファイルをDACが扱いやすいデジタルデータにして再生機器側に送り届けるからと考えられます。

・ソフトが使いやすい

最初の導入時にアカウント作成やソフトのインストール、音楽ファイルの保存先の指定が必要ですが、PC単独で使うならネットワークの知識も要りませんし、音質について考えなければPC内臓スピーカーやPC付属のヘッドホン端子で音楽を聴くことは出来ます。操作自体は非常に直感的で、アルバム一覧やアーティスト別一覧もタイル状に画像一覧で出すことが可能で、一般的な音楽再生ソフト同様ループ再生やランダム再生も可能で、もちろんプレイリスト作成やm3uの拡張子のテキストのプレイリストからのプレイリスト作成にも対応しています。曲数が多いプレイリストでも再生までに時間がかかるということもないです(DLNA/UPnPのOpenHomeでの再生ですと、ネットワークプレイヤー側にプレイリストを全て送ってからの再生になるのでプレイリストに登録している曲数が多いと再生までに時間がかかります 2025/06/10 追記)。

普通の音楽再生ソフトではスリープタイマー機能はないものが多いのですが、スリープタイマー機能もRoonにはあります(コントロールアプリの右下のスピーカーアイコンを押すと現れる月みたいなアイコンを押すと設定できます)。再生キューの機能は他の音楽再生ソフトにもありますが、Roonの再生キューの機能は工夫されていて、再生キューで過去の再生を遡って再生でき、途中でスキップしたアルバムやプレイリストを再開して再生することができます。また再生デバイス毎に再生キューは保存されています。

RoonはPCやNAS上に保存されているローカルなアルバムもストリーミングサービスのアルバムもひとつのライブラリとして統合されており、アルバム画像の左下のアイコンでストリーミングサービスの音源かローカル音源か分かるようにはなっているものの、あまり意識せずに使えるようになっています。TIDALやQobuzであればRoonから離れてTIDALやQobuzの再生アプリケーションを起動する必要性はまずないはずです。

・PC以外にNASにも導入可能

最初のとっかかりはPC単独でも良いと思いますが、NASにRoonのソフトウェアをインストールして使う方法があります。ただしどのメーカーのNASでも動くわけではなく、使えるメーカーが決まっています。詳しくは後述します。

・Roon ARCで外出先からスマホでリモートアクセス可能(TIDAL、Qobuzもリモートで利用可能)

Roon ARCというのはスマートフォンやタブレット等にインストール可能なアプリで、自宅のルーターのポート解放が必要ですが、これにより外出先からスマートフォンやタブレットのRoon ARCアプリで自宅のNASにあるローカル音源やQobuz・TIDALの音源を外出先のスマートフォンやタブレットで再生可能になります。これは使ってみるとかなり便利です。おかげで外出先ではスマートフォンとワイヤレスイヤホンやワイヤレスヘッドホン、有線で聴きたい時もCHORD Mojo2とスマートフォンをUSBケーブルで接続して使用でき、音源を持ち出す必要性がなくなりました。スマートフォンやタブレットへのダウンロードも対応しており、あくまで自宅のNASやPCに保存されている楽曲に限りますが、あらかじめスマートフォンやタブレットにダウンロードしておけば、通信が使えなくてもオフラインで再生させることも可能です。

・同じ再生デバイスが複数存在してもデバイス毎に個別に名前をつけることができる

Roonでは再生デバイスに好きな名前を付けることができるため、全く同じ再生機器が複数あっても名前で区別が出来るようになっています。

ここまでRoonの利点を書いてきましたが、欠点もあります。

・値段が高い

月額14.99ドル(1$=143円で2,147円)で、生涯料金(買い切り価格)だと829.99ドル(1$=143円で118,920円)ですので、決して安くはない値段です。普通の音楽再生ソフトが買い切り型で1万円しないものがほとんどですので単なる音楽再生ソフトにしては高すぎると感じる方も多いと思います。実際私もそう思っていたのでRoonというものがあることは知っていましたがDLNAのOpenHome再生で困っていなかったこともあってRoonについて導入しようという気にならなかったのですが、2024年10月24日にQobuzが日本で開始され、まずお試しでQobuzを使いだし、それならとRoonもお試しで初めてみましたが、その抜群の使いやすさとギャップレス再生も含めた極めて安定した動作、QobuzやTIDALともシームレスに連携していること、非常に豊富で使いやすい音楽データベースとしての側面など、単なるPC用音楽再生ソフトに留まらない発展性を秘めたソフトウェアであることが分かり、ずっと使い続けるものであることはもう明らかでしたので、それならと思い切って生涯料金で購入しました(実際には為替手数料もかかるのでその時のドル円相場よりは若干高くなります)。

・利用可能なストリーミングサービスがTIDAL、Qobuz、KKBOXに限られている

惜しいことにストリーミングサービスがTIDAL、Qobuz、KKBOXに限られることです。KKBOXというのは台湾のアジア系に強いストリーミング音楽サービスであまり日本では馴染みがありません。TIDALは日本ではサービス開始していないので、事実上日本で使える定額ストリーミング音楽サービスはQobuz、KKBOXのみということになります。せめてSpotifyが使えると良いのですが、Spotifyはロスレス配信をしていないので、高音質も売りにしているRoonとはあまり組み合わせとしてもう一つということなのかも知れません。

・何だか敷居が高そう

敷居が高く思われる理由の一つにRoonを動かすのに専用のPCが必要と言われていたことがあります。確かにRoonはPCのリソースを割と使うと言われていますが、Roonのサンプリング変換やイコライザー機能等を使わなければ最近のPCであればそれほど高スペックのものでなくても十分動きます。とりあえずお試しで使うのであればノートPCのスペックで音飛び等もなく利用できました。あとはRoonを使うのにネットワークの知識が必要と思われている部分もありますが、これまで書いてきたようにPC単体でもインターネットが使える環境であればRoonは動作可能で、必ずしもネットワークが必要というわけでもないです。ただ、PCを持っていないとRoonを使うのは難しく、NAS上で動作させるにしても設定にPCが必要なのでやはりPCが必要ということになってしまいます。ただ、PCなしでRoonを使う方法もないことはないです。IO DATAのRoon core内蔵オーディオサーバーfidata HFAS2-X40であれば別にUSB-DACは必要ですが、後はスマートフォンかiPadのようなタブレット機器があればRoonを利用できます。ただし価格は税込み132万円と大変高価です。高価ですが作りは天板とサイドパネルに肉厚のアルミと底板に3.2mm鋼板を使った非常に剛性の高いもので、電源もしっかりしており物としては非常に良いものです。ただSSDの容量が4TBしかなく、PCが使えるのであれば容量をより増やせるNAS上でRoonを動かす方が遙かに安価ですし音質的にも特に問題ないので良いかと思います。

Roon Coreを動かすのに専用のPCを使う方法や、Roon Optimized Core Kit(ROCK)というRoon専用のOSをIntel NUCという超小型コンピューターキットにインストールする方法が良く知られていますが、ここでは市販のNASを使う方法を紹介したいと思います。

市販のNASでRoon Coreを動かすには、QNAP、Synology、ASUSTORの3つの内のいずれかのメーカーのインテル64ビットCPUと最低2GB以上のメモリーを搭載したNASである必要があります。

私はSynologyのDiskStation DS720+を使っています。なぜSynologyのDS720+なのかですが、少し前の機種にしては処理能力が高めで(Synology DS220+とDS720+の違い:どっちを選ぶべきか?)、2ベイで場所を取らないこと(1ベイの製品は安くてもHDDのバックアップを取りにくく、RAID構成にもできず、使い勝手が悪いのでおすすめしません)、単純に中古で安かったというのがあります。なお後継品のDS723+ですと本体のみで税込み79,900円ほどします。

SynologyのNASの導入方法についてはここのページが詳しいです(DS720+の下位グレードのDS220+での導入方法が書かれていますが基本的な導入方法や使い方は同じです)。

SynologyのNASでRoon coreを動作させるには、roon on NASのページの「Installer for Synology DSM 7.x (x64)」を選んでPCにダウンロードします。

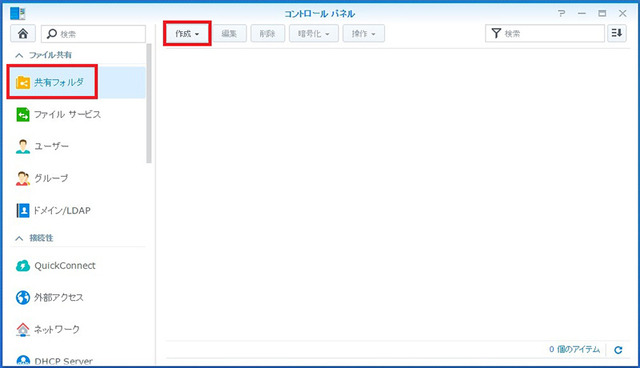

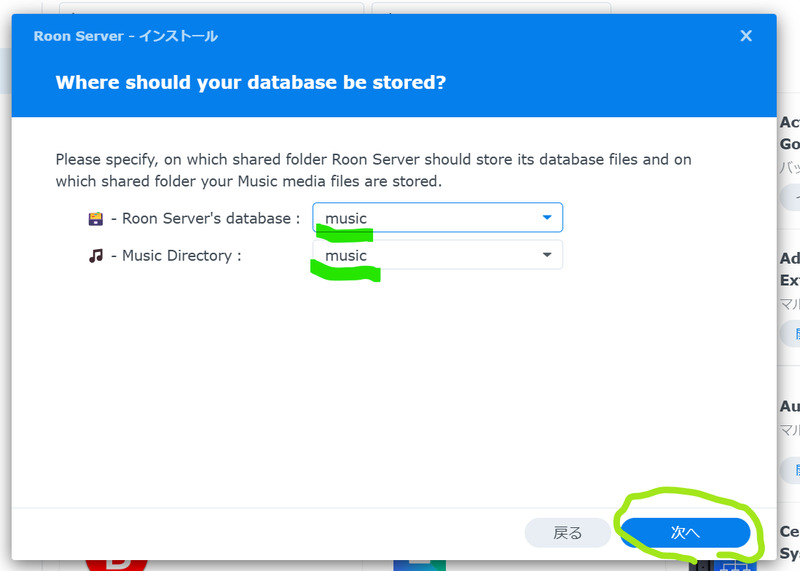

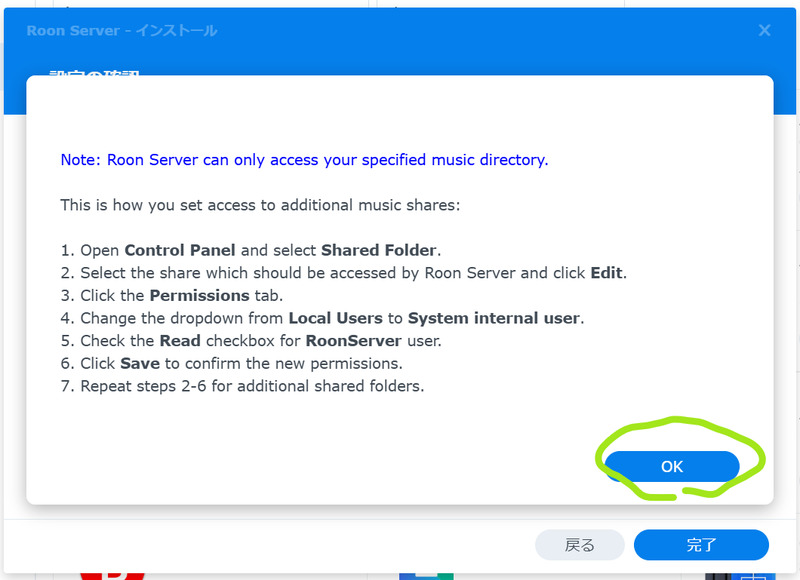

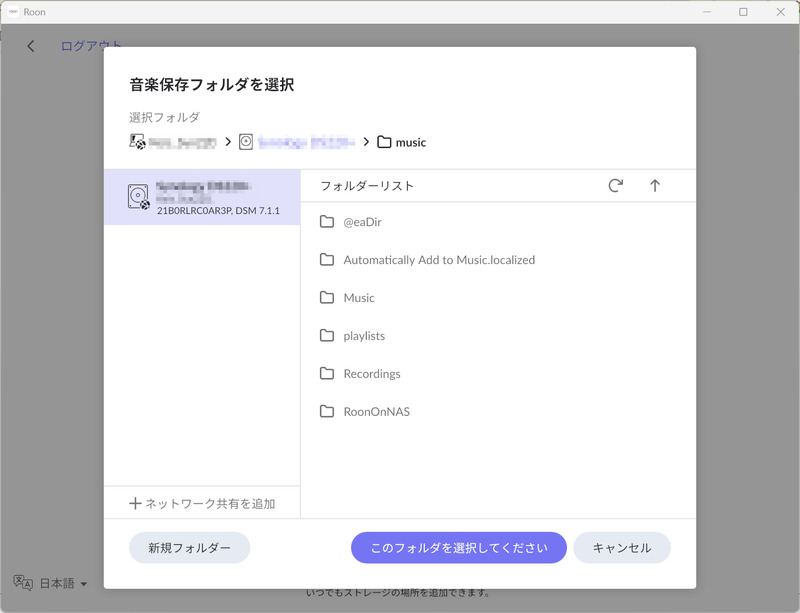

Synology NASの管理画面にWebブラウザからログインし、「コントロールパネル」→「共有フォルダ」→「作成」で「RoonServer」という名称の共有フォルダを作成します。

私の場合はRoonServerというフォルダの下にMusicというフォルダを作成しています。

そして「パッケージセンター」→「設定」から、「トラストレベル」の「すべての製造元」にチェックを入れます。

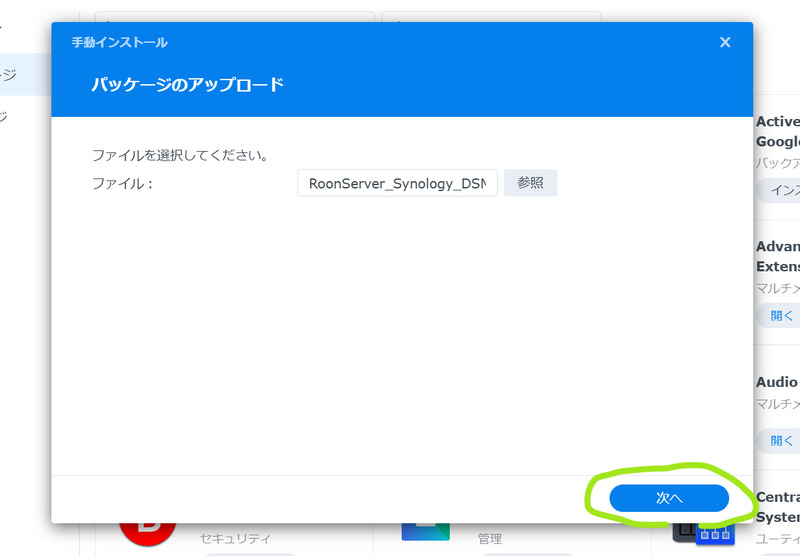

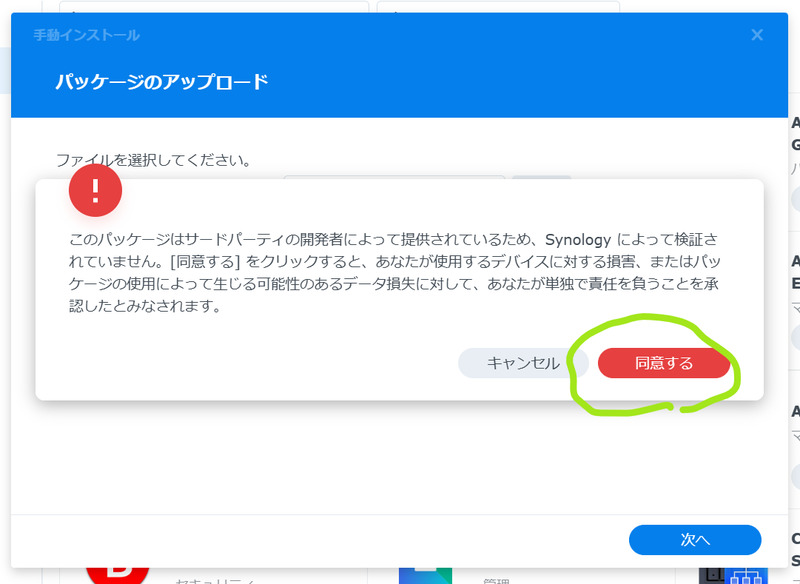

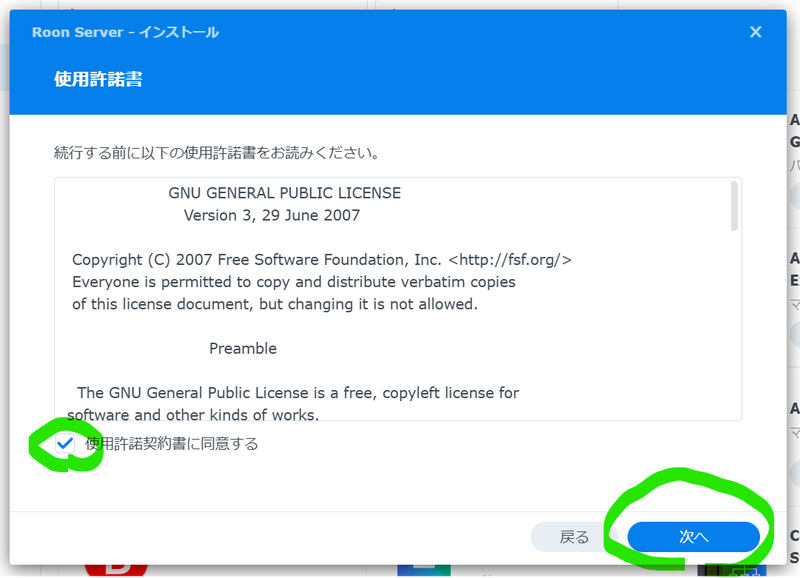

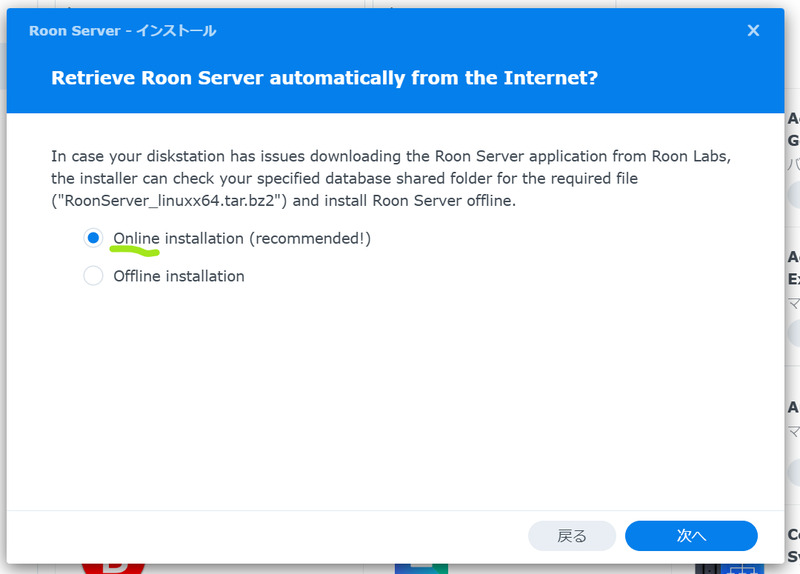

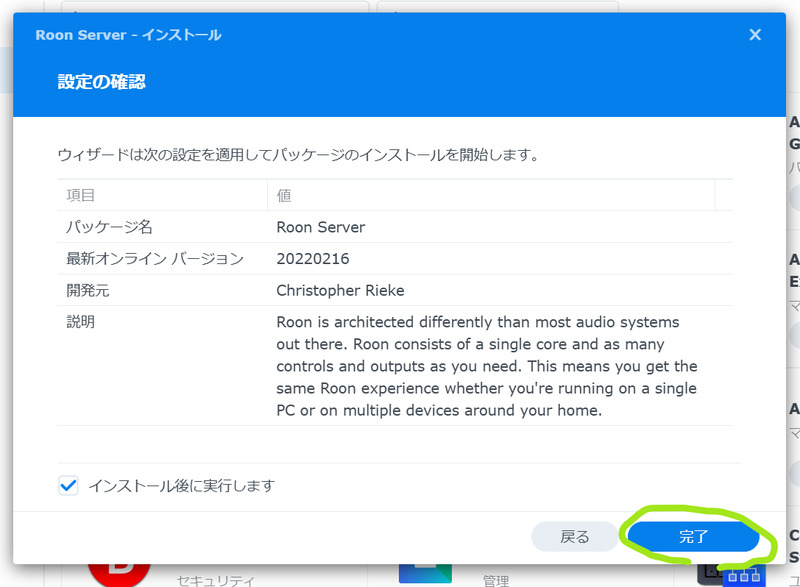

パッケージセンターの手動インストールからダウンロードした.spkファイルを指定してインストールします。以下はそのインストールの流れです。

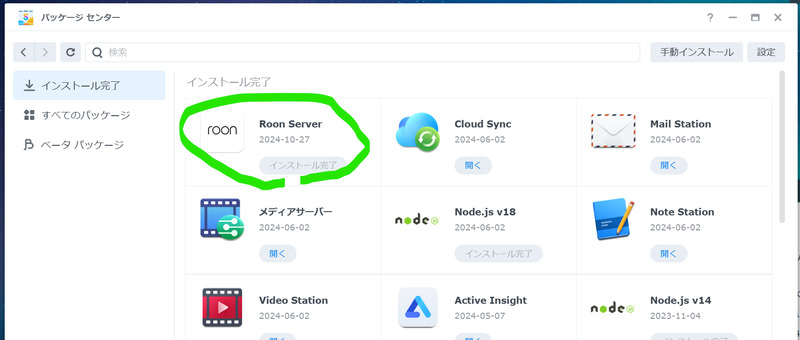

インストールが成功するとパッケージセンターの一覧にRoon Serverが登録されます。

先ほど作成したRoonServerというフォルダの下にMusicというフォルダにPCからネットワークフォルダに接続してファイルをコピーするとRoonServerを起動して音楽フォルダを指定すると後は自動的にRoonServerにアルバムが登録されていきます。

「パッケージセンター」の一覧からRoon Serverを「開く」で起動します。ここでも左下のアイコンで言語設定を日本語にしておきます。

「Get stated」を押して次の画面で「接続」を押してRoon ServerをNASに設定します。

「ミュージックを追加する」で先ほど作成したRoonServerというフォルダの下のMusicフォルダを指定します。

後の流れはデスクトップ版Roonをインストールした時と同様の流れとなります。

DS720+は標準でメモリーが2GBしかないので純正の4GBメモリーを増設して計6GBにしています。なお、純正品以外の増設メモリーはメーカー保証対象外となるため、少々高くてもSynology純正の4GBメモリー(Synology DDR4-2666 non-ECC unbuffered SO-DIMM 260pin 1.2V 純正増設メモリー D4NESO-2666-4G)がお勧めです。

なお、8GBのメモリーで10GB増設も一見可能なようですが、8GBを超えるメモリーを増設して認識はしても実際はDS720+のCPU(Intel Celeron J4125)が8GB以上のメモリー領域は扱えないため、誤動作を起こしたり最悪本体故障に繋がる可能性があります。Synologyも本体内蔵2GBと増設スロット4GBの計6GBを動作保証範囲としていますので、後々原因不明のサーバートラブルを抱え込むリスクを負うよりここは大人しくメーカー純正の4GBメモリーを使った方が賢明です。なお、メモリー増設スロットは、ドライブベイを取り外した、本体内側右側面にあります。

NASなので最大20TBのHDDを2台RAID (SHR) 構成で使えて普通のNASとしても使えるので非常に便利です。なお、最初NASを導入するときRAIDについて設定が必要ですが、何も考えずここはSHRを選んでおいてください。

最初はSynologyのDS720+に余っていた2TBのHDD 1台で使用していましたが、後日新しく16TB HDDを2台購入しました。2TBのHDDが入った状態でDS720+の片方の空きベイに16TBの新しいHDDを入れて2TBのHDDと同じストレージプールとボリュームに16TBのHDDを加えることで自動的に2TBと16TBのHDDは同期、この段階では利用可能な最大サイズは2TBの方のHDDに合わせられてしまいますが、同期が完了した状態で一旦NASをシャットダウンして2TBのHDDを外してそこに新しい別の16TBのHDDを入れてNASの電源をON、ストレージマネージャーで新しいHDDの修復とボリューム拡張を選べば16TBで利用可能になりました。NASはHDDのバックアップや移行が簡単に出来るのが大きな利点です。

SynologyのHDDの交換や造設方法についてはここのページが詳しいです。

ただし注意点もあり、HDDの種類にもよりますが16TBのHDDは2TBのHDDと比べて動作音がかなり大きめに感じました。DS720+の場合冷却ファンの回転音やHDDの動作音もあるので、音楽を聴く部屋とは違う部屋にNASを設置した方が良いかと思います。

静粛性ならファンレスPC+SSDですが、利便性や容量ではNASに分があると思います。音質的にはDS720+のRoonでの再生と、IODATA fidata HFAS1-XS20のDNLA OpenHomeでの再生と変わりはないと思っています。

Roonの再生機器のことをRoon Outputと呼んでいますが、Roon Outputという用語は実はあんまり使われてなくて、Roon Readyと言われていることがほとんどです。Roon ReadyというのはRoonの通信プロトコルの動作確認が取れたRoonが認定した再生機器のことですが、これが実質的にRoon Outputと同じ意味になっています。最近Roon Readyに対応した機器は増えていて、私が所有している機器でもiFi ZEN StreamやHiFiMAN Serenade、LUMIN U1 MINI、Eversolo DMP-A8がRoon Ready対応機器となっています。ただ、まだまだRoon Readyに対応していない機器も多く、USB入力や、もっと古いオーディオ機器だとデジタル光入力や同軸デジタル入力しかないこともあり、そういったUSBや光/同軸入力しかないオーディオ機器をネットワーク再生可能にするにはLUMIN U1 MINIやiFi ZEN Stream等のようなネットワークからUSBや光/同軸出力に変換するネットワーク・ブリッジと言われる製品が必要でした。

最近FiiO SR11という、約1.8万円のRoon Ready対応のネットワーク・ブリッジ製品が登場しており、SR11があればネットワークに対応していないUSBや光/同軸デジタル入力しかないオーディオ製品でも安価にネットワークでRoonを利用できるようになります。

Roonはストリーミング再生が当たり前になってきた現在、より高音質に便利に快適に音楽ライフを楽しむには欠かせないソフトウェアだと思います。惜しむらくはPCがないと環境を整えにくいこと、利用可能なストリーミングサービスが少ないことです。IO DATAが以前SoundgenicでDLNAでのネットワークオーディオ再生の敷居を大きく下げたように、PCレスでもっと気軽にRoonを使えるfidata HFAS2-X40をSoundgenicくらいにコストダウンしたRoon Core内蔵オーディオサーバーが登場したり、TIDAL、Qobuz、KKBOX以外にApple MusicやAmazon Music、Spotifyにも対応したりすればもっとRoonの利用も広がるのになぁ、と思います。

この文章でRoonの魅力がどれだけ伝わるか分かりませんが、ちょっとでもRoonを使ってみようかと思って頂いたなら幸いです。

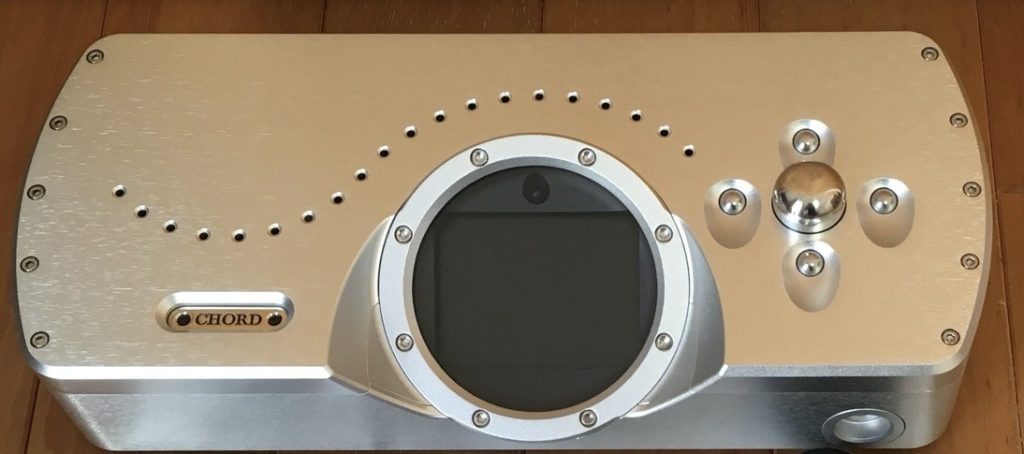

イギリスに本社を置くChord Electronics(Chord社)は元々据え置きオーディオをメインにしていた会社でアナログのスピーカーアンプだけでなく、デジタルオーディオにも力を入れている会社です。ポータブルオーディオの分野でHugoというポータブルDACヘッドホンアンプを作ったことがきっかけでさらに小型のMojoや最近ではHugo2、Mojo2というポータブルDACアンプでポータブルオーディオでも有名になりました。

Chordではデジタル信号をアナログ信号にするD/Aコンバーター(DAC)を自社で開発しており、その変換回路やアルゴリズム・実装方法が独特で有名です。

デジタル信号をアナログ信号にするD/A変換の方法は色々な方法があり、昔から抵抗ラダー方式やキャパシタを用いたもの等ありましたが、最近はデルタシグマ(ΔΣ)型が主流で旭化成やESS等有名なDACメーカーもこの方式を採用しており、そこはChordも同じです。

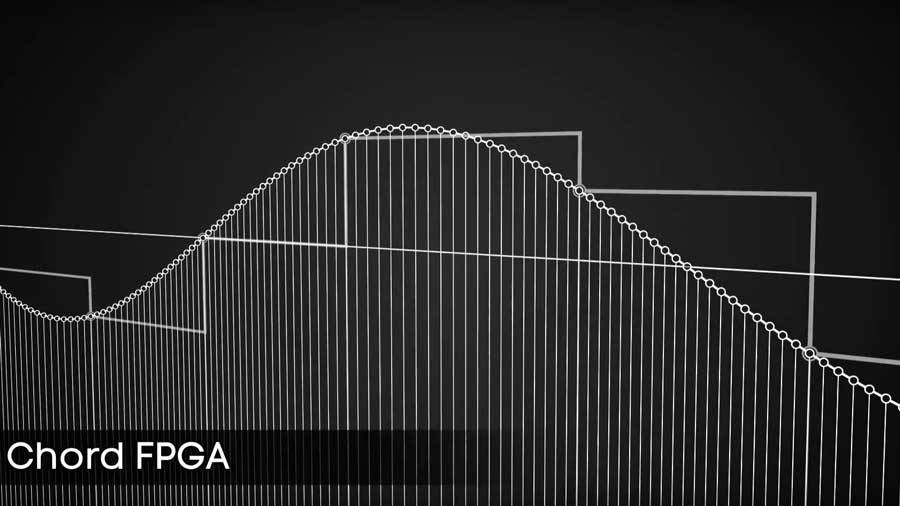

では何が違うのかと言うと、FPGA(Field Programmable Gate Array)というソフトウェア的に書き換え可能な大規模な論理回路を作成できる集積回路を使っていることです。FPGAはコンピューターのCPUと違って高速に並列処理が可能です。

一般的なDACではPCM信号のデータをオーバーサンプリングという方法でサンプリング周波数よりも高い周波数(一般的には4倍から8倍)でサンプリングしてデジタルフィルターで均してからΔΣ変調で1と0の疎密波にして余計な高周波成分を抵抗とコンデンサーで構成したローパスフィルターで取り除いてアナログ信号にしたり、トランジスターとコンデンサーで構成されたスイッチドキャパシターでアナログ信号に戻しています。

一般的なDACのデジタルフィルターはデジタルデータの過去数十ヶ所から数百ヶ所(これをタップ数という)を参照して凸凹のデジタルデータを滑らかなカーブを描くデジタルデータにしているのですが、ChordのWTAというデジタルフィルターはFPGAの処理能力を生かして数万~数十万という膨大なタップ数で超滑らかなデジタルデータにして、それを独自のパルスアレイと言われる抵抗とトランジスターで構成されたフリップ・フロップ回路でアナログに変換します。

Mojoではこのタップ数が38,896タップで、4個のパルスアレイでしたが、DAVEではこのタップ数が164,000タップでパルスアレイが20個になっています。

オーバーサンプリングも一般的なDACは8倍くらい(高くて256倍)が多いのですが、DAVEでは初段16倍、次段16倍のWTAでのオーバーサンプリングをしてから一般的なDACでも行われる8倍のリニアオーバーサンプリングを行い、計2048倍のオーバーサンプリングが行われています。

Chordでのデジタルオーディオ製品は出来るだけデジタルで処理可能な部分はデジタルで処理して信号劣化の原因となるアナログ部品は極力少なくするポリシーが貫かれており、これはMojoを代表するポータブル製品でもDAVEでも同じです。音量調整は2段目のWTAオーバーサンプリング時に行われ、パルスアレイから出た信号は必要最小限の抵抗やコンデンサー等の受動部品で構成された回路で最短経路でライン出力やヘッドホン出力をされます。

DAVEはデジタルアナログコンバーターの据え置き製品で、DAVE自体はそれ程新しい製品ではなく、2015年に発売されましたので、2025年現在で10年経過しています。製品サイクルが短いデジタル製品でこれだけ長期間販売されている商品はなかなか珍しく、それだけDAVEの設計が優れており、現在でも陳腐化していない表れと言えます。

164,000のタップ数を持つDAVEでも44.1kHz-16bitのデジタルPCMデータを完全にアナログにするにはタップ数が足らず、計算上CD規格の音源を完全にアナログにするには100万タップ以上のWTAフィルターが必要で、それだけのタップ数をDAVEの中で行うとFPGAが出すノイズが酷くなり、敢えてDAVEでは164,000タップに抑えられていた経緯があったようです。

理想的な100万タップを実現するため、DAVEとは別筐体で作られたのがBlu MKIIで、本体にCDドライブを持ち、USB入力や同軸デジタルケーブルでのデジタル入力にも対応したCDトランスポーターと言われる製品で、「Mスケーラー」というアップスケーラーを内蔵し、入力されたデジタル信号を705kHzあるいは768kHzへアップスケーリングしてDAVEに送ります。DAVEとは2本のBNCデジタルケーブルで接続します。

Blu MKIIでは約100万タップ(1,015,808タップ)のWTAフィルターで16倍のオーバーサンプリングを行った後、2本のデジタル同軸ケーブルでDAVEの2段目のWTAフィルターへ入力されます。

Blu MKIIもそれ程新しい製品ではなく、2017年の発売で、CD再生が少なくなって来ている時代背景もあり、その後CDドライブを省いてデジタル光入力を追加し、Blu MKIIより安価になったHugo M Scalerが2018年に発売されています。

DAVE単独でもかなりの表現力はありますが、Blu MkIIを追加することで、さらに音の表現力が研ぎ澄まされた感じとなり、Blu MkIIとDAVEを使いだすと正直DAVE単独で使う気にならなくなります。

Hugo M ScalerはBlu MkIIのアップスケーラー「Mスケーラー」のみの製品で、この製品も使ったことがありますが、電源がACアダプターになっており、電源ボタンが何故かこの製品本体にはなく、電源ボタン付きのACケーブルを使用していました。「Mスケーラー」の回路やアルゴリズムはBlu MkIIと共通と考えられますが、電源や筐体の違いからかHugo M ScalerよりはBlu MkIIの方が落ち着いた音に感じられました。

残念なことにBlu MkIIは2022年初めに終売となり、現在はHugo M Scalerしか購入できなくなっています。約400万タップのアップスケーリングに改良した第二世代のWTAフィルターを搭載したQuartet M Scalerが2024年に登場するようなことが言われていましたが、開発が遅延しているのか、まだ新しい発表はないままになっています。2024年春での発表ではDAVEやBlu MkIIと同じChoral Rangeの製品で大きさもDAVEとほぼ同じサイズ感となっており、回路規模が大きくなったためなのか電源が別になっています。電源ユニットもQuartet M Scalerとほぼ同じサイズで強力なRFフィルターを搭載している強化電源ということで、400万タップクラスになると電源のノイズ対策も重要であることを示唆しています。

DAVEには6.3mm標準ヘッドホン出力があり、ここにヘッドホンを繋いで聴くことができますが、正直DAVEを持っている方でこのヘッドホン出力を使っている方はあまりいらっしゃらないかと思います。DAVEのヘッドホン出力は駆動力はそこそこありますが、DAVE背面のXLR出力を別のしっかりしたヘッドホンアンプに繋いで聴いた方がより良い音で聴けます。

Blu MkIIを使用してDAVEからXLRバランス出力でBenchmark HPA4ヘッドホンアンプで聴いてみた感想ですが、44.1kHz・16bitのCDのライブ音源は色彩感豊かで非常に音が滑らかでありリアルそのものです。ハイレゾ音源も非常に音は良いですが、CD規格の44.1kHz・16bitの音の良さが際立っています。さすが、CDのデジタルデータのアナログ完全再現を狙って作られたことはあります。ちなみにハイレゾの24bitの音のアナログ完全再現には2億タップが必要とのことで、例え400万タップのQuartet M Scalerでもまだまだということになります。

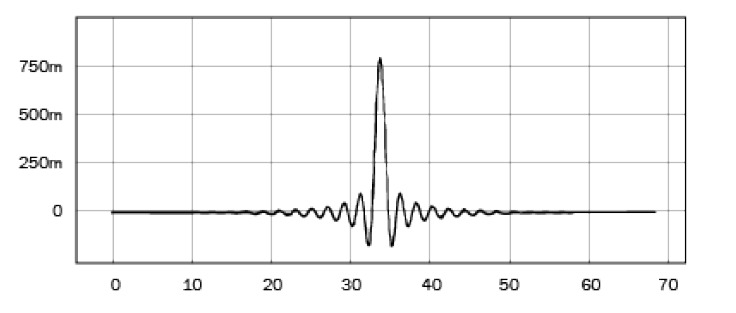

Chordの製品に限らず現代のDACはほぼ必ずオーバーサンプリングを行っており、この時に使用するデジタルフィルターで特に瞬発音の前後に本来ないはずの音データが出てしまい、これをリンギングと呼んでいます。

これは過去のデータを参照して掛け算と足し算と割り算を行う(重み付け移動平均)ことでフィルターとして機能させている関係上避けられないため、このリンギングを最小にするには無限に過去の音を参照する必要があり、それは現実的にできないため、一般的なDACで数十~数百で済ませているところを100万くらいの単位で行っているのがBlu MkIIです。

このオーバーサンプリング(OS)を全く行わないNon-OverSampling(NOS)というのもあり、波形はどうしても階段状にギザギザになってしまいますが、リンギングは原理的に発生しません。NOSの音もOSの綺麗目の音とは違ってやや荒々しさはありますがダイレクト感があって一部では人気があります。

ただ昨今のハイレゾ音源ではなく、44.1kHz-16bit音源ですとOSの方がより滑らかに綺麗に聴こえますのでOSとNOSのどちらが良いかは音源のサンプリングレートやbit数にも左右されることや、聴き手側の好みや楽曲の種類でも異なりますので、正直どちらがというのは難しい部分があります。

Blu MkIIやDAVEは9.6ナノ秒毎に音のデータを作ることで音の滑らかさや瞬間的な音の変動にもタイミング誤差なく充分対処可能なだけではなく、ノイズレベルを極限まで落とすことで微小音の再現性を高めています。

上の図では大きい階段状のグラフがOS前のデータで、細かい棒グラフ状のデータがOS後のデータです。

通常のスイッチドキャパシタやラダー抵抗を用いたD/A変換では信号の大きさの変動そのものが電源にも影響、それが信号の大きさにも影響を与えたりしますが、パルスアレイ方式のD/A変換では信号の大小に関わらずスイッチングが常に行われており、原理的に信号の大きさの変動が電源や信号に影響を与えにくくなっています。

上の図のようにパルスアレイが1個でもオンの時間を短めに、オフの時間を長めにして繰り返せばある音量のデータを表現は可能です。

上の図のように複数のパルスアレイをを時間をずらしながらオンオフして同じ音量レベル6を表現するとしても、ずっと同じパルスアレイがオンになることはなく、時間が経つと別のパルスアレイがオンになって今までオンだったパルスアレイはオフになっており、ただ単にオンを短めに、オフを長めにといった制御とは次元の異なる複雑な制御をして緻密な出力をしています。パルスアレイが20個あるDAVEの場合は推測ですが、20個のパルスアレイが全てオンとなるようなことは通常なくて、20個のパルスアレイを満遍なくオンオフさせながら信号や電源に与える影響を少なくしていると考えられます。ちなみにパルスアレイはMojoとMojo2、Hugo、HugoTTは4個、hugo2、HugoTT2は10個です。

Chordのデジタルオーディオ技術はデルタシグマ型のD/A変換を基本としながらも、FPGA上に独自のWTAデジタルフィルターを大規模に動かして2048枚のオーバーサンプリングで量子化ノイズも徹底的に取り除いた後に独自の複数のパルスアレイを巧みに動作させて非常に滑らかかつ低ノイズで変動が極めて少ない出力を行い、アナログ部品は必要最小限で簡単な抵抗とコンデンサーで構成されたアナログローパスフィルターを通して出力され、信号劣化が起こらないようになっています。

FPGAのWTAフィルターもパルスアレイDACも独自色が極めて強く、他社も真似は不可能なため、DAVEはデジタルオーディオ製品では異例の10年以上のロングセラー商品となっており、この独自性が(製品の外観も独自性にあふれていることもありますが) Chordの根強い人気の理由となっています。

最近は中国のメーカーの技術向上もあり、抵抗ラダー方式の独自のDAC製品など、オリジナルDACの製品も見かけますが、デルタシグマ型DACはノイズ対策が難しいためか、革新的なものはなかなか出てきてはいないようです。

Chordの製品も理想の2億タップのWTAフィルターを目標にして、今後の新しい商品展開が期待できそうです。

最初にDX6000を手に取った時、まずその軽さにちょっとびっくりしました。ハウジング自体はアルミマグネシウム合金切削加工で剛性感高くしっかりしたものです。やや側圧はありますが、装着感は良好で頭頂部が押し付けられる感覚もなく、快適に付け続けることができます。

4pin XLRの3mのOFCバランスケーブルとセミハードケースが付属します。6.3mmや3.5mmのヘッドホンケーブルは付属しないので注意が必要です。

詳しいことはfinalのDX6000のページをご覧頂ければ、と思いますが、大きな特徴が5つあります。

今までのヘッドホンは振動板(ドライバー)を挟んで前と後ろは板で区切られた状態が普通で、ドライバーの前と後ろを自由に空気が出入りできる構造にはなっていませんでした。これはダイナミックドライバーのヘッドホンでも平面駆動型のヘッドホンでも同じです。DX6000ではドライバーの前後を空気が出入りできるようにしたことで、密閉感の少ない開放的な音場を実現しています(finalでは超開放と呼んでいます)。

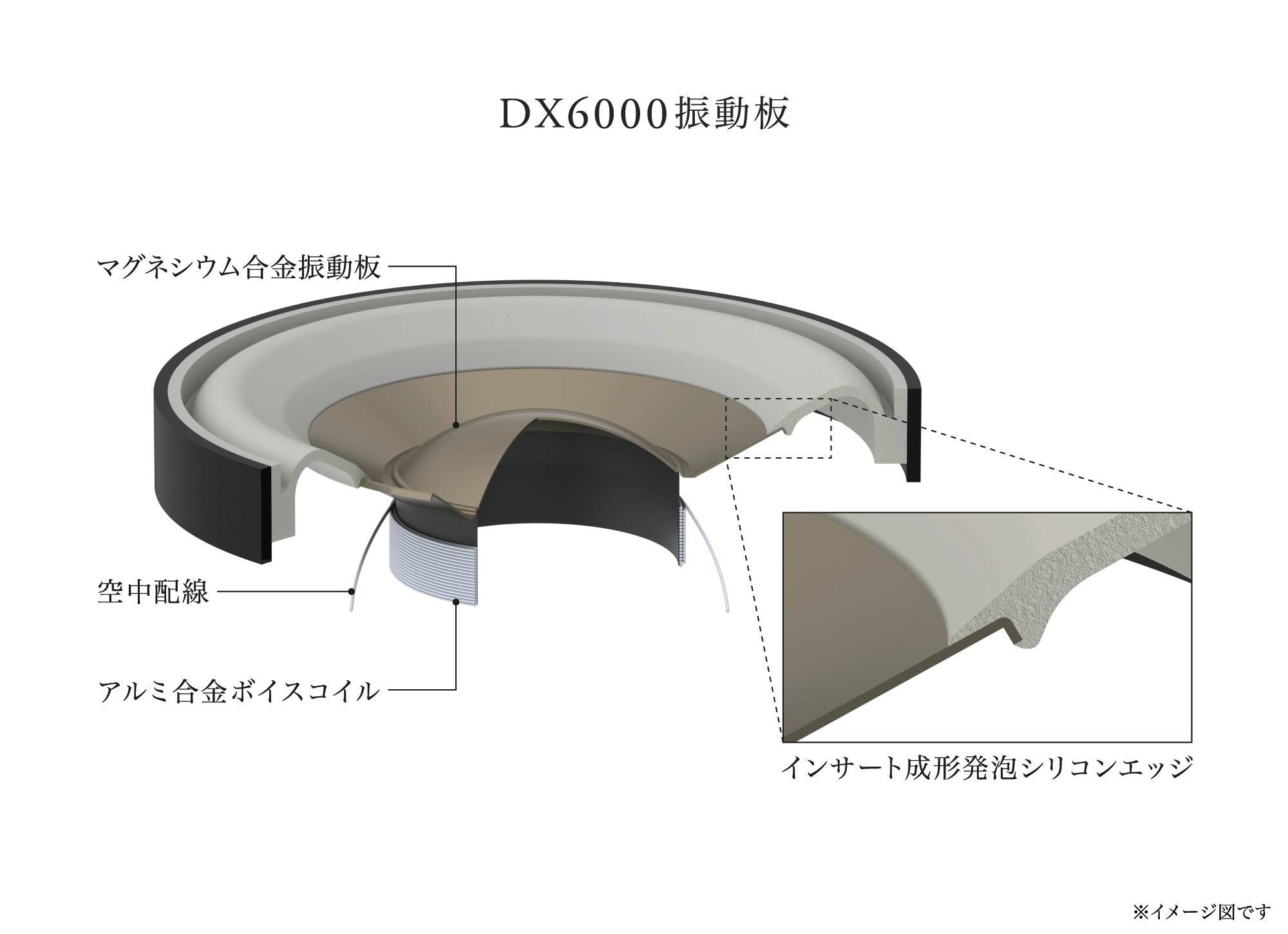

振動板にマグネシウム合金を採用し、高い剛性と内部損失を実現しています。剛性は字の通り振動版の硬さですが、内部損失というのは振動版そのものが余計な音を出さないということです。アルミがよく振動板に使われますが、アルミそのものが響いて金属的な音を出すことで、高域に余計な音が乗ることがあります(これが良い方向に作用すると高域がキラキラした感じになる)。マグネシウム合金は音の収束が早く、余計な金属音を出さない特徴があります。ただ、加工が非常に難しく、マグネシウムを振動板に採用したヘッドホンは多くはありません(有名なところではSONYのMDR-Z1R)。

この加工が難しいマグネシウム合金振動板を柔らかい発泡シリコンで接着剤を使用せず、金型内部にマグネシウム合金振動板を固定した状態で発泡シリコン素材を流し込んで一体成形する方法で作られています。

振動板以上に振動板を固定するエッジが重要で、ここに柔らかい材料を使うことが大事なのですが、ただ薄くて柔らかいものを使用するとせっかくの硬い振動板が前後の正しいピストン運動をせず、斜めに不規則な振動をして音がめちゃくちゃになってしまいます。ここに空気を含んだ軽くて柔らかい中にもある程度の厚みもありそれなりのしなやかな硬さを持った材料(ここではシリコン)を使ったことが大きな特徴で、このシリコンフォームエッジの開発に6年を要したと言います。このシリコンフォームエッジを接着剤を使わずに一体成型したというところもミソで、接着剤を使ってマグネシウム合金振動板とひっつけると、どうしても接着剤の塗りムラや塗布量の微妙な違いが振動板の動きに影響して音にも悪影響を及ぼします。一体成型することでその問題を根本から解決している凄い技術だと思います。

一般的なヘッドホンではボイスコイルからの引き出し線はエッジに接着剤で固定されており、これはエッジが一番可動が少ない部分であり引き出し線の断線を防ぐには好都合なのですが、接着剤を使うことでエッジの動きに偏りを生じさせ、振動板の動きにも悪影響を与えることになります。DX6000ではボイスコイルからの引き出し線をエッジに接着剤で固定せず、自由にブラブラさせることで振動板への影響を最小限にしています。断線の懸念については既存品ではなく断線しにくいアルミ合金線材を新たに開発し使用しています。

断線しにくいアルミ合金線材を新たに開発し、とありますが、この製品のために作られた特注品の線材で、これだけでも技術的価値は高いものがあります。

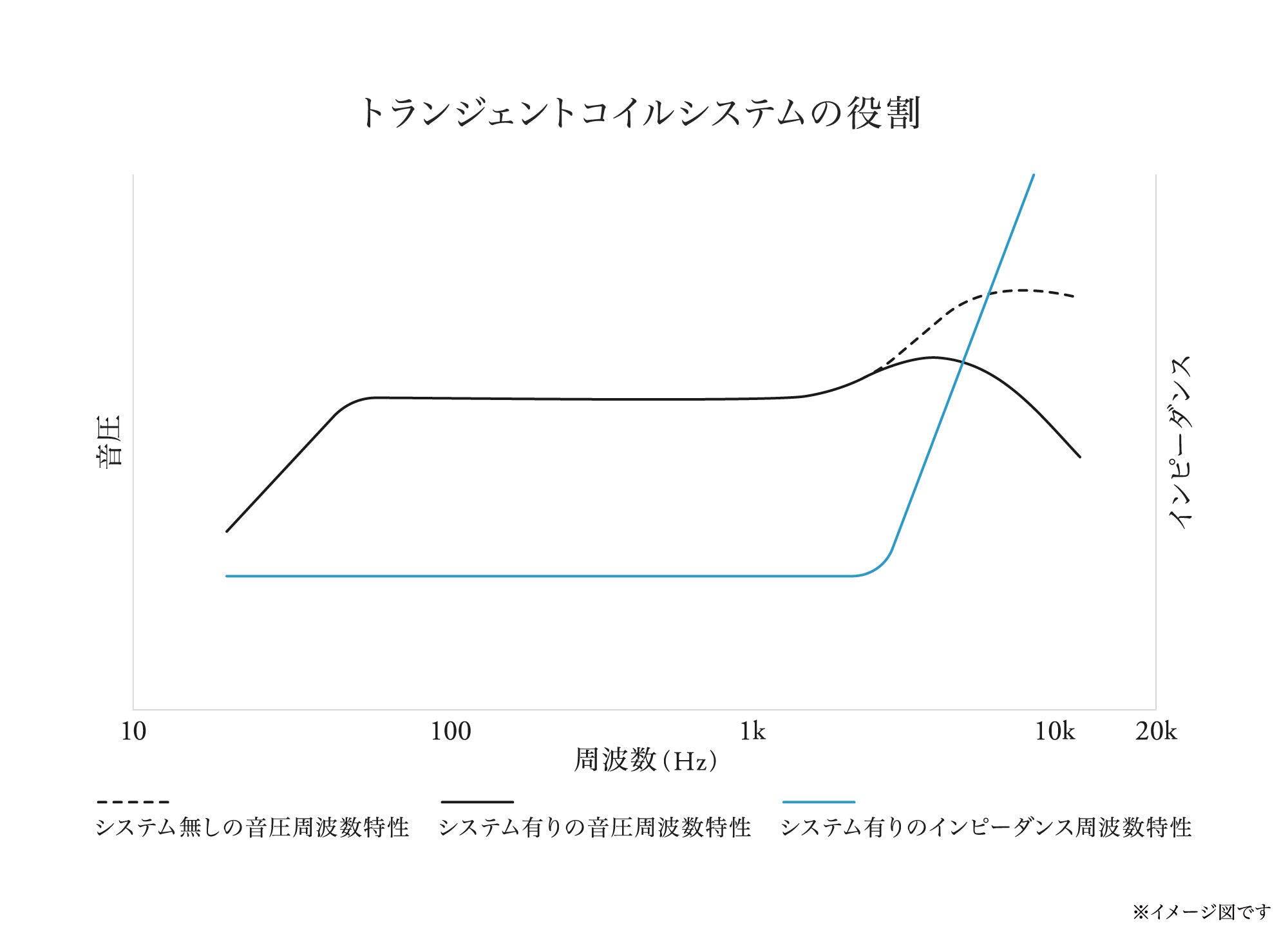

一般的にヘッドホンやイヤホンではドライバー前面のイヤーパッドを密閉性の高いものにして空気が外へ逃げ出さないようにすることで、特に低い周波数の振動版の動きをロスなく鼓膜へ届けることで低域を確保しています(これを専門用語で弾性制御と言います)。

フリーエア構造でドライバー前後の通気を良くすると開放感は得られますが、音がどんどん外へ抜けてしまい、弾性制御が効かず低域がないスカスカな音になってしまいます。これを解決するためには弾性制御に頼らず振動板そのものをしっかり前後に動かしてしっかりしたボリュームのある低域を再生させてあげる必要があります。そのための柔らかいシリコンフォームエッジなのですが、一つ問題があって振動板が動きすぎるということです。低域がよく動くということは同じくらい高域もよく動くということで、そのままでは高域がうるさい耳障りな音になってしまいます。一般的なヘッドホンではここは色々工夫されていて、一番簡易な方法はドライバーの前に音響フィルターを設置して物理的に高い音を聞こえにくくする(障子で遮られているほうが高い音は聞こえにくいイメージです)、コイルの巻き線を増やして振動板の重量を増やして早い動きを抑え、また電気的にも高い周波数の信号を流しにくくして高域を落とす(専門的にはコイルのインダクタンスを増やす)という方法が取られます。

しかしドライバーの前に物理的な音響フィルターを置いたのではフリーエア構造が台無しになってしまいますし、音の曇りの原因にもなります。ボイスコイルの巻線数を多く振動板を重くした状態で柔らかいシリコンフォームエッジを使うと振動板の正確な動きも出来なくなります。

このあたりの話は分野は違いますが、自動車の足回りとよく似ています。よく軽量鍛造のアルミホイールを使いますが、足回りを軽くすることでタイヤの動きを良くして道路の凹凸からのサスペンションの追従性を良くしているのですが、この話と振動版の話はよく似ていると思います。

この問題を解決するために導入されたのがトランジェントコイルシステムで、名前を聞くと大層な感じですが、要は振動板にコイルをたくさん巻かずに振動しない所にコイルを入れたらいいんじゃないか、というもので今までにありそうでなかった発想です。電気的な交流を邪魔する力(インダクタンス)はコイルの巻き数で決まりますので、できるだけ振動板のボイスコイルの巻き数は少なく振動系は軽くして、必要なコイルの巻き数はボイスコイル以外の場所で確保することで理想的な高域特性を実現できました。

せっかくここまで振動板やエッジ、空中配線やトランジェントコイルシステムにこだわっても、ドライバーを支える筐体がヤワだと筐体そのものが振動したり変形して正確な音を出すことが難しくなります。筐体(ハウジング)はアルミマグネシウム合金の塊から削り出しで作られており、非常に軽量かつ剛性が高いものとなっています。

ここも自動車でいうところの車体剛性に通ずるものがあります。

音質について、空間に音を響かせるようなやや独特な音の出し方をします。傾向としては低音をしっかり鳴らして包み込むような柔らかめのウォームな感じの刺激感がない滑らかな感じの出音です。低域だけでなく、中域〜高域まできちんと過不足なく鳴らしており、ヘッドホンのドライバーの前後を区切らないようにしたフリーエア構造で閉塞感のない自然な音場を実現できています。

特に超低域〜低域の表現が秀逸で、ただ低音が出ているのではなく、どういう種類の低音がどの場所から出てきているのか分かるくらいの階調を感じられる質の高い低域で、スピーカーでなく、ヘッドホンでこの表現は他の製品ではなかなか見かけないものです。

一聴すると刺激が少ない柔らかな音なので分解能は高くないように聴こえますが、静かな部屋で聴いてみると細かい音まで潰れずに在るべき位置に存在して鳴っており、まるでスタジオや小ホールで聴いているかのような感覚にさせてくれます。

音の聴こえ方が他のヘッドホンと異なっていて、聴き慣れたアルバムもまた新鮮な感じで聴くことができています。従来のダイナミック型ヘッドホンや平面駆動型ヘッドホンにもないような音でダイナミックヘッドホンもまだまだ進化の余地があることを感じさせてくれました。

以上の感想は静かな部屋で据え置きアンプを使用して聴いた感想で、残念ながら店頭や会場などの騒々しい環境ではこのヘッドホンの良さは正直分からないかな、と思います。このヘッドホンの感想で音場が極端に狭く、音の分解能も低く、また篭っていてとても値段相応の音とは思えないという意見を見かけますが、試聴環境が良くないか、アンプとの相性が良くないか、きちんと駆動出来ていないか、そもそも音源そのものが良くない(良い録音やマスタリングでない)かのいずれかだと思われます。良録音の音源できちんと駆動できているこのヘッドホンの音の分解能はかなり高いものがあり、音場表現も広大とまでは言いませんが、音源の持つ音場感はナチュラルに表現できていると思います。従来のヘッドホンの鳴り方とはかなり異なっており、高域のキレや抜け感は確かに他のヘッドホンよりは大人し目なので、このヘッドホンは合う合わないの個人差が確かにあるかと思われます。

finalの商品ページでは据え置きの駆動力のあるアンプが推奨されていますが、ある程度の駆動力があればポータブルアンプでも楽しめないことはないです。アンプとの相性は駆動力だけの問題ではないみたいで、実際に真空管アンプも含めた色々なアンプで聴いてみることが大事なようです(バランス出力のアンプではなくシングル出力の真空管アンプの方がしっくり来ることもあります)。

消耗品であるイヤーパッドは音質への影響を最小限とするため特殊なネジでドライバーユニットに固定しているとのことで、ユーザーでのイヤーパッド交換が保証対象外となっています。交換は修理扱いでヘッドホンごとメーカーに送る必要があるのは正直大きなデメリットと言わざるを得ないです。

以上から、DX6000は万人受けするヘッドホンではなく、すでにしっかりしたアンプを複数持っていて、今までのヘッドホンと違った聞こえ方をするヘッドホンを求めるような、かなり玄人向けのヘッドホンであると言えます。きちんとした上流には素直に反応し、音の表現も今までになかったような大きなポテンシャルを持ったヘッドホンだと思いますので、出来るだけ静かな環境で良録音の音源と優れた据え置きのDACやアンプでの試聴をおすすめします。

A級増幅回路をフルバランスで採用したアンプで10W@32Ωとちょっとしたスピーカーアンプ並みの出力を備えたドライブ力があるヘッドホンアンプです。本体の作りは両手で持つとずっしりと重みがあり、非常に剛性感が高いです。両側面に通気のため斜めに通気口が設けられており、こういう細かい作りこみや派手さはないが実直な造りが音を聞かなくても持っただけでこれは良い製品と思わせてくれます。

入力はRCA 1系統、XLR1系統のライン入力、出力はパワーアンプ接続用のXLR 1系統ライン出力、6.3mmと3pinXLR×2、4pinXLR、4.4mmバランスヘッドホン出力とシンプルなものです。

音質はアナログ的なウォームさを持ちつつ半導体アンプの持つ明瞭さも兼ね備えており、音楽の持つ熱量みたいなものを感じさせてくれて非常に聴き応えがあります。最近のアンプはクールな音質のものが多く、音質に関してはそういったアンプとは一線を画すものがあると思います。

発熱はA級増幅のためかなりあります。また、ハイゲインでも特にヘッドホンからはホワイトノイズは聞こえてきませんが、大型のトロイダルコアトランスを採用しているためか、特に冬場に電気の暖房器具を使用すると暖房器具が出す直流成分のため本体からブーンという音(コイル鳴き)が聞こえて気になることがあります。iFi audioのDC Blockerを使用し始めてからはコイル鳴きはしなくなっています。

価格は決して安価ではないのですが、その音質と駆動力の高さはこの価格帯でなかなかないものがあります。入力がXLRとRCA1系統づつしかないことと、リモコンはないこと、本体が熱を持つことぐらいがデメリットとしてあるくらいです。

他製品との組み合わせとしてはGoldenWave SERENADEとの組み合わせも素晴らしいですが、Eversolo DMP-A8のXLR出力での組み合わせもお勧めできます。

アナログ的な音質で音が良くかつ駆動力がしっかりあるアンプとして幅広くお勧めできる素晴らしい据え置きヘッドホンアンプだと思います。